Предисловие

Мать он запомнил в гробу.

Это первое четкое воспоминание,

Видимое как бы в подзорную трубу

С максимального расстояния.

Второе воспоминание – многократные

Экспедиции вглубь пещеры

Под верховодством старшего брата –

И многократные же возвращенья.

Вооружась двумя свечами,

Они ползли вперед на карачках,

Докуда хватало тусклого чада

Первой свечи. Там поворачивали

И кропили обратную дорогу

Второй свечой, покрывая надписями

Грубую каменную породу

(К примеру, желая мачехе накося

Выкусить – накося, дескать, выкуси).

Последнее же, что помнил из детства он, –

Это когда отец его высек,

А он сказал, что уйдет к индейцам.

Вскоре они его и похитили,

При этом внушив, что его родные,

То есть защитники и спасители, –

Мертвы, поэтому он отныне

Как бы индеец. И он уверовал,

Что сам их призвал, этих духов леса,

Неслышно пришедших за ним с подветренной

Стороны и убивших его семейство.

Той свечой, что пред ним горела

В диких краях, как во тьме пещеры,

Была вина за чужое дело,

Почившая на сыне священника.

Что он заколдован, он знал, не глядя

В зеркало, – жертва своей же мести,

Но пока над ним тяготело заклятье,

Он был человек на своем месте.

Он попал, натурально, к духам.

Его щипали, морили голодом,

Над ним глумились, он выжил чудом,

Когда ему проломили голову.

Торговцам-французам нарочно показывали

Маленького изможденного янки.

Те задарили его припасами,

Но ему перепало только яблоко.

К выживанью-каким-то-чудом

Подключались добрые силы,

То подкармливая, то врачуя

В духе сказок про бедных сирот.

А может – всего лишь однонаправленные

С силой жизни, – как боль в обрубке,

Как полет мотылька на пламя

Или рост бороды на трупе.

Ведь и само похищенье лешими,

Столь враждебными добрым силам,

Совершилось в угоду женщине,

Потерявшей недавно сына.

Ей казалось оно побегом

Из капкана Духа Симметрии,

Ведь отнять ребенка у белых –

Все равно, что отнять у смерти.

Если б, раненый, он внимательней

Присмотрелся к быстрому кругу,

То узнал бы в приемной матери

Перевернутую родную.

Но другая, в таком же трауре,

Отыскала его и выкупила

У мужчин, которым потрафила

Самой крепкой марочной выпивкой.

Новая мать была из союзного

Племени, лет ей было под сорок.

Весь остаток детства и юность

Сложились вполне прилично у Сокола.

И провел он свой век индейский,

Промышляя, женясь и пьянствуя,

Так кочуя с места на место

В 30-летнем медленном странствии.

□

Тексты этого цикла

Варьируют ряд эпизодов – не самых

Главных и выбранных почти беспринципно

Из его жизнеописания.

Здесь, пожалуй, совсем не показана

Сверхъестественность этой жизни, –

То она застревает в паузнике,

То сквозь дактили рифм крошится.

Суть же в том, что, теряя скорость,

Он упал, как Алиса в шахту,

Из истории в праисторию –

А потом взобрался обратно.

Из английского его уцелело,

Подтверждая потерю потерянного,

Только прошлое имя владельца –

Джона Теннера: Джон Теннер.

И горело оно свечою,

Равною дороге наружу,

Не давая пещерному черту

Утащить крещеную душу.

Ухватившись за это имя,

Как за некий обломок мачты,

Он нашел своих невредимых

Братьев с сестрами и вдовую мачеху.

И в своей простоте Гурона

Поспешил обратно к индейцам,

Чтоб явиться в облике Джона

Первобытной жене и детям.

□

Пушкин пишет свою рецензию,

Когда Теннер – еще сенсация,

Неграмотный автор почти бестселлера,

Мнущий доллары в цепких пальцах,

И, конечно же, находит забавными

Принципы демократии в действии:

Дикарь, питавшийся грызунами, –

И туда же, в рабовладельцы!

Да только жил он уединенно,

Порастратив свое наследство

На воспитанниц пансиона,

Силой вывезенных из леса.

Не поместилась в его «Записки»

И распрямившаяся кривая:

Заподозренного в убийстве,

Джона Теннера убивают.

1. Первый медведь

во сне берлогу

мать увидала

в берлоге – зверя

лапу сосуща

счастье в охоте

мать обещала

брат не поверил

а я послушал

пришел на место

и вдруг по пояс

в снег провалился

прямо в берлогу

дыханье зверя

мне в зад уперлось

насилу вылез

но ружья не бросил

приставил дуло

между глазами

и стрелил с богом

зверь не проснулся

дым отогнал

палкой потыкал

рукой погладил

двинулся в лагерь

был косолапый

цельным изжарен

кругол и жирен

каплями плакал

2. Сокол понравился курильщице табака

у индийцев таким образом не знакомятся

мой табак здоровый

с французской стороны

давай с тобой прохаживаться

как солдаты в карауле

сами не заметим как выкурим

всю трубку

ты приятный молодой человек

молчаливый

убил ты гризли

прямо в берлоге

и болотного лося

на болоте

но не смеешь ты

меня презирать

отворачиваться

от моей трубки

мать меня

хорошо воспитала

у меня сильные руки

я не чахоточная

с этой зимы проживу

три дюжины зим

3. Заря

Красавица его носила имя, имевшее очень поэтическое значение, но которое с трудом поместилось бы в элегии: она звалась Мис-куа-бун-о-куа, что по-индийски значит Заря.

Где щекотки я боюсь,

Что за богу я молюсь, –

Это знаешь ты одна,

Мис-куа-бун-о-куа.

Я дождусь больших торгов,

Там куплю за сто бобров

Молодого скакуна,

Мис-куа-бун-о-куа.

И поскачем мы с тобой

В мой поселок под горой,

Где поют колокола:

Мис-куа-бун-о-куа.

4. Носы

Один молодой человек бил старуху,

До того забитую, что разучилась плакать,

А другой, постарше, перехватил горячую руку.

Случилось же это в довольно темной палатке.

Тут в палатку вошел отец молодого человека,

Совершенно пьяный. Взревев утробно,

Подскочил он к обидчику сына и в мановение века

Откусил ему нос, как будто кусок патрона.

В палатку набился народ. В общей сутолоке

Заступник старухи, учуяв по перегару (но чем?!)

Своего врага, вдруг дернулся, как от судороги,

И откусил ему нос, как будто кончик сигары.

Так, без носа и с носом, стоял он, охваченный

Горем и радостью, как вдруг обнаружил,

Что враг его цел! Нос же отхваченный

Был друга семьи, доброго и смирного мужа.

Друг семьи не осердился на него нимало

И сказал: «Я стар, надо мной не долго будут смеяться».

А врага невредимого лихорадка так потрепала,

Что вылезли волоса и открылись язвы.

5. Пе-шау-ба прощается

Пе-шау-ба, еще не старый годами, рассказывал, говоря:

– До рожденья жил я в палатке Великого Духа,

На просторном облаке, у кромки небесной воды,

Которая не покрывается льдом.

Так и снуют бобры у небесных запруд.

Бить бобров на небе – женский труд.

Небесная вода чиста и прозрачна до самого дна.

Лежа на животе, я разглядывал землю, наблюдал земные дела,

Свесившись, видел немало разных диковин,

Потерянные монеты, красивых детей.

Целыми днями смотрел на земную женщину,

Что была как все на свете желанные вещи.

В одну из ночей, сидя против меня

Над звездной равниной ваших костров,

Расплывшихся под нашей водой,

Великий Дух перестал молчать и спросил:

Пе-шау-ба, ты любишь ее? – и уж был ему ведом

Ответ, и был он доволен этим ответом.

Спустись же к ней, проведи с ней несколько зим.

Но помни – ты брат моим детям в земном краю.

Не обращай внимания на выходки молодых людей.

И не слишком задерживайся там внизу.

Так он сказал и поспешно ушел в палатку.

Потому-то, брат мой, был я с вами и добр, и ласков.

Но когда под конями сиу просела земля

И у моей подруги случился выкидыш –

Я стоял во весь рост в пороховом дыму.

Теперь же, мой брат, пришло тебе время погоревать,

Потому что Великий Дух скучал без меня

И нельзя скучать ему больше ни дня.

6. Смерть управляющего

Отделение Гудзоновой компании на Красной реке

Возглавлял м-р Макдональд (или Макдоланд).

Его похитили и бросили на пустом островке

На съедение голоду.

Те трое, что на него напали, –

Французы на веслах и с ними за старшего

Метис, – были из Северо-Западной компании,

В подчинении у м-ра Хершела (или Харшилда).

Но сценарий голодной смерти на острове

Провернули французы. Как те и надеялись,

А может, сами же и подстроили, –

М-ра Макдоланда спасли индейцы.

М-р Харшилд поперхнулся трубкой

И впал в продолжительную икоту.

Он отправил метиса и другого сотрудника

Переделать работу.

По желанию м-ра Хершела,

М-ра Макдональда освежевали.

Напарник метиса будет повешен

По приговору суда в Монреале.

7. Призрак Сокола спускается по реке

Брошенная фактория

Возле Красной реки.

Псов не слыхать. Не вторят им

Лошади и быки.

Тянет туда без надобы

Белого мертвеца,

И он лодку спускает на воду

И, теряя черты лица,

В той лодке, спущенной на воду,

Плоскую, как ладонь,

Мчится мертвец в Канаду

Плоской тою водой.

Дух приемного племени

Поглощает его,

Разноцветными перьями

Убирает всего

И рождает повторно

Через прямую кишку

У старой доброй фактории –

Места приемки шкур.

Август – октябрь 2018

Archive for the ‘ДВОЕТОЧИЕ: 35’ Category

Евгений Сошкин: ДЖОН ТЕННЕР, ОН ЖЕ СОКОЛ

In ДВОЕТОЧИЕ: 35 on 12.02.2021 at 21:49Михаил Король: МОСКОВСКОЕ ТРЮМО

In ДВОЕТОЧИЕ: 35 on 12.02.2021 at 21:40«Свойство зеркальце имело: Говорить оно умело». А.С. Пушкин

Мы, зеркала, оказывается, умеем не только видеть, но и слышать. Наверное, амальгама чувствительна и к звуковым колебаниям. Не важно. Аналитика – вот это действительно наше слабое место. Мы ещё хуже, чем чукчи в тундре. Мы не только поём о том, что видим и слышим, но и ни хера в этом не понимаем. Зато хорошо помним. Вот, расскажу немного о том, что я успело рассмотреть и расслышать в течение семидесяти лет своей жизни в Москве, столице сначала Союза Советских Социалистических Республик (СССР), а потом Российской Федерации (РФ). Если вас интересует, откуда я знаю про всякие историко-политические реалии, атрибуты и наименования, отвечу со всей зеркальной прямотой и ясностью: а я и не знаю! Просто считываю то, что попадает в поле моего вполне широкоугольного зрения. А туда за эти семьдесят лет попало столько всякой печатной дряни, вот и отражаю… Нет, конечно, всей этой фигни вам не вынести, так что – вот, держите самую малость; да еще постараюсь поменьше цитировать те документы, которые некогда лежали либо на столике под трюмо, либо на любой поверхности, что во мне отражалась. Честно говоря, не знаю, к какой категории зеркал себя отнести. Пожалуй, я – всё-таки trumeau, хотя и не занимаю простенок, и в качестве подставки имею не ножки, а достаточно массивную конструкцию с широкой столешницей и выдвижными ящиками. Но к разряду туалетных зеркал не отношусь. И уж точно я – не трельяж, как меня обозвала однажды Эльза Губергриц, достаточно редко посещавшая своих родственников, но каждый раз очень эффектно заполнявшая пространство. Возможно, я бы и не возражало против такой дефиниции, но в тот раз очень уж зычно фыркнул Борис Иосифович и заставил Льва притащить словарь Ушакова, чтобы раз и навсегда объяснить «твоей чересчур развитой в разных местах кузине» смысл слова «трельяж». «Впрочем, Эльзочка, как тебе, так и твоей тёте, в трехстворчатом зеркале будет тесновато», – ласково прошипел подполковник интендантской службы в отставке Б.И. Король. Лёва покраснел, а Сарра Моисеевна Губергриц мощным краешком мелькнула в моем боковом обзоре. А Эльза, тоже весьма крупная девушка, на критику не обращает внимания.

– Дядя Боря, вы – зануда! Жалко вам, что ли? Трельяж – похоже на грильяж, а я его очень люблю!

И Эльза продемонстрировала мне мелкие острые зубки. На отрывном календаре – 2 июля 1948 года. Пятница. Лёва Король закончил среднюю школу. Прямо подо мной лежал зеленоватый лист с буквами, похожими на те, что нарисованы на деньгах: «Аттестат зрелости». Там говорилось, что «настоящий аттестат выдан Король Льву Борисовичу, родившемуся в г. Смоленске 4 апр. 1930 года, в том, что он, поступив в 1943 году мужскую среднюю школу № 145 Ленинградского района г. Москвы, окончил полный курс этой школы в тысяча девятьсот сорок восьмом году и обнаружил при отличном поведении следующие знания по предметам…»

– Лёвка, ты – почти отличник! – щебечет Эльза, – вон сколько пятерок! Ой, одна тройка тоже есть, по физике! Всё равно, какой же ты умный.

– С пятёрками по русскому языку, истории СССР и конституции наш сын Лефф собирается поступать в технический ВУЗ, ну-ну, – подает реплику старший Король.

– Идите за стол! Ведь у Лёвочки праздник! – далекий голос Сарры Моисеевны.

…Вот не получилось по порядку. Начать надо было, конечно, с той ободранной конуры, что рядом с Лубянкой. Это мой самый первый московский дом, если не считать, конечно, Солнечногорскую стекольную фабрику, меня сформировавшую, и древесные мастерские Фортинбраса при Умслопогасе им. Валтасара, в которых (и ни в каких других!), по словам Бориса Иосифовича, меня вставили в фигурную наборную раму из изъеденного древоточцами орехового дерева. Мы заняли эту грязную комнату в феврале 1936 года, и я там было самой красивой мебелью. Из разговоров домочадцев стало мне известно, что в Смоленске, где они жили раньше и где родился Лёвушка, такого роскошного зеркала у них не имелось. «Вот как полезно быть братом влиятельных людей!» – приговаривала Сарра, а Борис Иосифович иронично выгибал правую бровь, загоняя её чуть ли не на макушку. Много лет спустя, его невестка, созерцая гримасы Короля-старшего, назовет его Барбарисом. А что? – похож. Часто видело его красномордым и как-то немного скукоженным, но при этом острым, ироничным, и всегда изящно-подтянутым, даже когда он был пьян. Так буду называть его и сейчас. Еще там, на Лубянке, жили в нашей квартире клопы. В зеркало они не смотрелись, правда, никогда… Но мерзкие черные точки оставляли повсюду. Или бурые пятна, если удавалось, по выражению Барбариса, «призвать империалистического кровопийцу к ногтю». И как эффектно чесался Барбарис! А Сарра кричала: заверни его в бумажку, Боря, и сожги!» А Лев хлопал-хлопал глазами, а потом вдруг начал как-то судорожно хватать ртом воздух и тихо сполз по дверному косяку на пол… «Приступ! Астма! Дышать! На улицу! Но ведь мороз! Дышать! Дышать!» – мальчика заворачивают в одно толстое одеяло, во второе, и Барбарис выносит его из комнаты.

Довольно скоро из этого душного клоповника мы переехали в гостиницу Центрального Дома Красной Армии, на площадь Коммуны, между Божедомкой и уголком Дурова (Лёва туда рвется чуть ли не каждый день). Сначала мне тут было не особенно интересно: Королей поселили в трехкомнатном номере, и меня поставили в самой дальней комнате, да еще и так, что я видело только угол комнаты и окно. Ничего интересного я там не смогло рассмотреть: унылый пустырь и строительные леса вдали. То ли дело, когда мы переехали в однокомнатное жилье этажом выше. Здесь, в номере 236, я за два года хорошенько сумело разглядеть и обстановку, и собственных хозяев, и их гостей. Чаще всего я вижу здесь Сарру Моисеевну, сгорбившуюся над пишущей машинкой «Континенталь». Иногда Сарра перетаскивает свой печатный аппарат прямо на столик подо мной, и так бешено лупит по клавишам, что я дрожу. Зато могу рассмотреть разные интересные детали. Например, что машинка эта выпущена немецкой фирмой «Wanderer Werke A.G.» в 192… – а вот в каком точно году, сказать не могу – цифра выбита нечетко… Сарра работает иждивенкой. Это мне стало ясно из справки, которую шутник Барабарис специально вкрутил в «Континенталь», будто бы жена и напечатала её. Сарра весьма скоро обнаружила бумажку, насупила брови, но, прочитав, радостно закудахтала: «Габт-габт-габт!» Бумажку же положила так, что я увидело весь текст:

«Пролетарии всех стран соединяйтесь! На наш № обязательно ссылаться. (Изображение небольшой красной пятиконечной звездочки.) СССР. Центральный орган Народного Комиссариата Обороны СССР. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА (красными буквами). Редакция. 13 июля 1937 года. № 319 (фиолетовыми чернилами). Москва, ГСП, Покровка 7. Телефон № 4-90-29. СПРАВКА. Дана настоящая Король С.М. в том, что она действительно находится на иждивении ее мужа – инструктора ЦО НКО СССР «Красная Звезда» – тов. Король. Дана для предоставления в дирекцию ГАБТ. Секретарь издательства /Кулагина/. (Фиолетовая финтифлюшка.)»

Со временем проясняется и просветляется (очень хорошие для зеркал слова «ясный» и «светлый», заменяющие достаточно пустую для нас дефиницию «понятный»), что профессия Сарры – не только иждивенка, но и временная машинистка в отделе управления делами ГАБТа. С ним тоже становится все мне ясно в те минуты, когда передо мной появляется хихикающая кудрявая блондинка в грубом бюстье. Барбарис пристроился сзади и крепко прихватил деву за крупные перси.

– Борис Осипович, вы не боитесь? – она кривит алые губы и смотрит на меня в упор.

– Нет, мадмуазель, – рука Барбариса сползает на трепещущий живот, – это чувство не может быть знакомо красным командирам, даже если они числятся по интендантской службе и пишут трактаты про крепкую воинскую дисциплину и строгий строевой порядок, как основу жизни советской армии. А мы, спецкоры-краснозвездовцы, не остановимся ни перед какими испытаниями, уважаемая Наталья Тимофеевна.

– А жена и сын? Вдруг они сейчас придут?

– Не извольте беспокоиться, сударыня, – рука Барбариса плавно скользит вниз и немного в сторону, к завязкам на бедре, – Лёвушка в пионерском санатории, а Сарку я лично пристроил в дивное место на полный рабочий день. Да-с, завидуйте, товарищ делопроизводитель, моя жена служит в Государственном академическом Большом театре СССР.

– Врете!

– Да вот те, красная звезда!

– ГАБТ, – завороженно шепчет Наталья Тимофеевна и зажмуривается, – вот счастливая! В театр каждый день ходит, с ума сойти… Самого Лемешева, небось, тоже видит с утра до вечера. Ах, какой он!.. Ох!.. Борис Осипович, да что ж вы такое делаете?..

– Т-с-с, Наталья Тимофеевна! Это к тебе Лемешев заглянул на огонек. О, да-а-а!

– У-у-у-у!

…Передо мной однажды промелькнуло письмо Борису Иосифовичу из Воронежа, датированное 29 ноября 1934 года. Так были такие строки: «Как же – значит можно целовать и необыкновенным образом? Я вас тоже целую. Обыкновенным образом. Наталья». Что ж, есть вероятность, что три года спустя она добралась до Бориса.

…Блондинка тряхнула кудряшками, открыла глаза и вдруг, коротко хохотнув, смачно меня поцеловала. Ого! Это – обыкновенный образ? На стекле остался сочный алый след. Разглядывать его ажурные бороздки, конечно, интересно, но теперь на все остальное, что я разглядываю, наложен жирный отпечаток жадных губ. Он остается даже после того, как Борис размазывает помаду по стеклу. Вообще с годами смотреть мне становится труднее и труднее: зрение портится, и я вижу мир через множество мушиных точек, опрелость, затуманенность, паутинку сверху, оттиски папиллярных узоров, пыль и несколько трещинок в угловых полях обзора. Потеря ясности и светлости – признак ухудшения зрения зеркал. Несколько раз меня мыли, но людям невдомёк, что от воды может произойти самое ужасное – потемнение амальгамы, а это уже почти слепота. Интересно, что параллельно со зрением теряется и слух…

А про Лемешева я слышало в те дни часто. Сарра Моисеевна рассказывала о нём с придыханием. О том, как выступая в Краснознаменном зале Центрального Дома Красной Армии, Сергей Яковлевич все два отделения глядел, не отрываясь, на прекрасную незнакомку, то есть мадам Король-Губергриц.

– Он пел специально для меня! – торжественно заявила Сарра.

– Блеющий козёл – вот кто такой твой Лемешев. Ленский, одним словом. Пристрелить – и точка, – возмутился Барбарис, – чтоб я больше имени это не слышал!

– А я не желаю, чтобы ты якшался со своими шалавами!

– Тут Лёва! Сын, пойди погуляй! Держи рубль.

– Не смей подкупать ребёнка!

– Молчи, женщина! Ступай, Лев… Сарка, слушай, еще немного, и я уйду жить в редакцию «Красной звезды» …

– Ы-ы-ы-ы.

– Да не реви, дура. Вон зеркалу и тому тошно смотреть на твою размокшую личность…

Ругаются они часто и страстно. Но со временем Лева перестает бояться, что папа «уйдет навсегда». Куда? Не в редакцию же, в самом деле, где, как я однажды услышало «рабочий стол для Короля – обетованная земля». Это была такая шутка.

В 1938 году мы снова переезжаем. В коммунальную квартиру в доме на проспекте, который называется Ленинградским. Здесь я простою 28 лет. Короли занимают всего одну комнату. С одной стороны, мне видно хорошо, но с другой… Борис Иосифович любит гостей, но комната так тесна, что застолья с особо важными гостями Короли устраивают у соседей по коммуналке, в 32-метровой комнате, в которой живет Броня Давидовна Кац и её сын Слава. Но и в нашу комнату, нет-нет, но заглядывают друзья-«краснозвездовцы». Чаще всего Саша Шуэр и Лёва Иш, всегда громкие, веселые и растрёпанные. Шуэр пишет под псевдонимом П.Огин. Ему доверяют писать про новинки кинематографа. Что такое фильмы, я узнало гораздо позже, когда стало смотреть телевизор в последней квартире Королей. Картину «Ленин в 1918 году» тоже увидело, и, оказалось, что читало об этом фильме шурину статью 3 марта 1939 года. Там еще так было написано: «По коридору идет высокий, широкоплечий, немного сутулый человек – Горький (артист Н.Черкасов). Он открывает дверь в кабинет Ленина. Обрадованный Владимир Ильич идет навстречу, горячо жмет руку, забрасывает вопросами, но Алексей Максимович настроен мрачно. – Владимир Ильич, – обращается он к Ленину, – арестован профессор Баташев. Это хороший человек. – Что значит «хороший человек»? – хмурясь, спрашивает Ленин. – А какова у него политическая линия? – Баташев прятал наших. – А может он вообще добренький? Раньше прятал наших, а теперь прячет врагов? – Это человек науки – и только. – Таких нет, – отрезает Владимир Ильич». О фильмах в «Красной звезде» пишет и Руня Моран. Несколько раз видело его. И до войны, и после. И после того, как он семь лет отсидел в лагерях. И стихи его тоже читало. Вообще-то он – Рувим Давидович, но Барбарис зовет его Руней. Кстати, самого Барбариса его племянницы зовут Тёпой. Да, так вот стихи Руни я прочитало уже после смерти Тёпы. Вот эти:

«Запнешься на полуслове, Споткнешься на полдороге, Погибнешь от полулжи. Так значит, будь наготове, В постыдной дрожи тревоге И сам себя сторожи? Неволя – моя недоля, Свобода – моя забота, Я – почва её семян. Бесславна полуневоля, Бесправна полусвобода, И обе они – обман. Возможна ли получестность? Бывает ли полуподлость? И где между ними грань? Растленности повсеместность Нам алиби тычет под нос, Попробуй-ка, совесть, встрянь! Убийцам ещё не страшно, Блудницам ещё не тошно, Беспечен ещё Содом, И зло ещё бесшабашно… Но Страшный-то суд уж точно Не будет полусудом!»

А самого Барбариса не так уж и часто я видело в 1939 году. Что такое командировка? Это когда Бориса Иосифовича нет дома. Но командировка командировке рознь. В 1936 году, например, командировкой Барбарис называет загулы. Он сам мне в этом признался, с омерзением вглядываясь в отражение хронических синяков под глазами. А в 1939 и 1940 годах командировки – это и в самом деле командировки. Почти весь год старшего Короля нет, и судя по статьям, публикующимся в «Красной Звезде», номера которой Лёва все время раскладывает передо мной, он – то в Киевском военном округе, то в Минском, то в Ленинградском, а под конец года его вообще занесло куда-то на север, сначала в Петрозаводск, а потом на линию Маннергейма. Вот, №271 от 27 ноября: «Финские мальбруки слишком далеко зашли в своей картежной политической игре. Настал час унять бандитов!» А иногда, читая краснозвездовские статьи Короля, я вдруг ощущаю какой-то непонятный внутренний зуд, вибрацию, будто пролетел надо мной самолет, и тогда понимаю, что это, наверное, и называется чувствительностью… Связан этот зуд всегда с тем, что Король вдруг пишет или что-то делает так, будто бы понимает внутреннее устройство зеркал. Первый раз нечто подобное я испытало, прочтя в достаточно бессодержательной статье из 35-го номера от 12 фефраля 1940 года такую мысль: «Быстрая острая наблюдательность – родная сестра инициативы и военной хитрости. Тот, кто обладает этим неоценимым качеством, не даст себя в обиду и всегда перехитрит врага». Точно! – завибрировало я, – у нас надо учиться! А еще со мной такое происходит, когда Борис Иосифович рисует, особенно самого себя, глядя в меня… С 1941 по 1945 годы под командировкой подразумевается война. А в 1950 году была еще одна командировка, долгая, аж на три года, в Иркутск, в редакцию какой-то областной газетёнки. Но почему-то родные Короля называли эту командировку ссылкой. И вернулся оттуда Борис Иосифович совсем другим. Усталым. Постаревшим. Больным. Но вот именно тогда он и рисует больше всего, а я неслышно подрагиваю изнутри, то есть по-зеркальному переживаю… Когда гости нашей комнаты смотрят на картинки Барбариса, то часто говорят одно и то же слово – «о, похоже!» Был такой разговор у Бориса с его другом Сашей Шуэром перед самой войной. «Никто, – сказал Шуэр, – не смог меня нарисовать похоже. Даже Кукрыниксы, даже Ефимов! В этом моя неповторимость, Боба!

– Саша, ты хочешь, чтобы портрет был похож на тебя? Это можно сделать. Для тебя «похожесть» – это то, что ты привык видеть в зеркале. Так вот что мы сделаем: я нарисую твою физиономию, глядя не на тебя, а на твое отражение в этом трюмо, хорошо?

– Ну, рискни, твое величество, – скалится Саша, – посмотрим-посмотрим.

А еще через десять минут:

– Ого, похоже! Дашь мне?

И больше я никогда не видело ни Шуэра, ни его портрета. Мне потом Барбарис рассказывал, что Саша погиб под Киевом осенью 1941 года, в окружении, которое называли «Уманьским мешком»… А Лёва Иш погиб в Севастополе. Борис Иосифович смотрел на меня воспаленным красным глазом, и потухшая папироса дрожала в правом углу его рта. «Суки, суки, – шептал этот рот, – почему не меня – в Киев? Мне надо там быть, мне… Хочу стрелять, хочу дырявить гадов, а мне – интендант! Суки, суки…» Я так никогда и не узнало, стрелял ли майор Король, но до Восточной Пруссии он дотопал, факт. Надо сказать, что я не читало газет довольно долгое время с начала войны, аж до марта 1943 года, когда вернулись из эвакуации Сарра Моисеевна и вытянувшийся Лев. До этого вообще было затянуто черным сукном, которое Сарра притащила специально для меня еще за пару лет до войны.

…Семь раз меня завешивали этой пыльной плотной тканью. Два раза в 1939 году. Сначала когда умерла Шарлотта, а потом – Феня. Это родные сестры Барбариса. А в феврале 1940 года расстреляли брата Мирона. Борис тогда подошел ко мне со стаканом водки. Залпом выпил, а потом стряхнул остатки прямо на стекло. И как-то скривился. Или это сквозь капли водки так было видно? И стал меня завешивать знакомой тряпкой. Вдруг подлетела жена.

– Ты с ума, Борька, сошел? Прекрати, а если увидят, а если узнают? Мирон же не просто враг народа, он самый главный враг! И тебя тоже расстреляют!

И тут первый и последний раз на моей памяти Борис Иосифович отвесил Сарре пощечину. Смачно. И ничего не сказал. И на семь дней отключил меня от созерцания, завесив этим сукном. Ну, во время войны полтора года я было закрыто. И в 1946 году, когда еще один брат Бориса, Миша, умер. Следующий раз – уже в новом жилье, отдельной двухкомнатной квартир на Сходне. «Коллектив редакции газеты «Красная звезда» с прискорбием извещает, что после продолжительной тяжелой болезни скончался военный журналист – фронтовик, бывший краснозвездовец подполковник в отставке КОРОЛЬ Борис Иосифович, и выражает глубокое соболезнование семье покойного». И с июля 1967 года я больше не ощущало той вибрации, того зуда… Хотя рисунки Короля, на одном из которых я само изображено, висели на стенах и отражались во мне еще очень долго, до самого почти конца… Последний раз меня занавесил поседевший Лёва в 1985 году, и больше я уже не видело сутулую гору Сарры Моисеевны… В тот раз перед тем, как меня укутали, я увидело очень интересное лицо: высоченный лоб с розовой бородавкой посередине, черные мохнатые брови-гусеницы, горбатый нос, скошенный к левой скуле, выразительные глубокие морщины, длинная рыжая борода с проседью…

– Вы спрашиваете, зачем мы это делаем? Чтобы не отвлекаться от скорби. Вы, Лев Борисович, где молитесь? В спальне? Правильно, нельзя молиться у зеркала, это, знаете, как будто самому себе… А в дни скорби люди будут молиться и здесь… И отец ваш так делал? И не рассказывайте мне, что он был не праведник! Ну, и что из того, что он был атеист? Вам же это не мешает молиться за память родителей…

А потом с годами и Льва Борисовича вырастает пушистая белая борода. Он часто сидит передо мной и читает письма от сына и внучки из Израиля. Сына зовут Мишей, и он тут несколько раз мелькал. В начале восьмидесятых этот лохматый студент иногда появлялся здесь с веселыми девицами буквально на ночь, а на следующее утро уже мчался с ними куда-то далеко, то в Грузию, а то и на Дальний Восток. Однажды Миша подошёл ко мне и вдруг состроил абсолютно такую же рожу, как и его дед Борис: иронично загнал правую бровь чуть ли не под самую челку. В руках он держал продолговатый предмет цвета почерневшего серебра. Я раньше эту вещь не видело.

– Пап, это что за антиквариат у тебя на антресолях догнивает?

– А, сынка, молодец, что нашёл! Самая ценная вещь, что осталась от киевских Королей. Какая-то старинная сахарница. Видишь, на донышке написано 1634? Наверное, год. Папа говорил, что она как-то с Бродским связана была, но я не помню, как?

– С Иосифом, что ли?

– Нет, был такой сахарозаводчик в Киеве. Знаешь, как говорили? Чай Высоцкого, сахар Бродского, Россия Троцкого… А Иосифом звали моего деда, твоего прадеда.

– Ты помнишь его?

– Нет, конечно. Они с бабушкой умерли единочасно в гражданскую… От испанки, от гриппа.

– Ничего себе! И эта сахарница все, что от них осталось?

– Почти… Еще вот есть две фотографии. И…

– И?

– И мы с тобой!

– Слушай, а что там внутри, в этой сахарнице? Крышка будто прилипла… Чем-нибудь подцепить надо.

– Оставь, сынка, не будем ломать старую вещь. Пусть стоит себе, где стояла. Когда-нибудь передашь ее своим детям или внукам.

…Как-то все с годами тускнеет, темнеет, жухнет… По-прежнему передо мной справки, документы, картинки, фотографии, чьи-то лица. Но с остротой восприятия – проблемы. И я уже не так жадно считываю всё, что попадет в поле отражения. Но вижу совершенно сумасшедшие сборы. Вся квартира перевернута вверх дном. На полу – картонные коробки, баулы, чемоданы. Груды бумаг вывалены из моих ящиков. Обессиленный старец полулежит в кресле. Лев Борисович умирает. Всклокоченная борода Миши нависает над новой пачкой справок. Вижу, что ему удалось в считанные дни получить разрешение на перевоз отца к себе, в деревню под Иерусалим. С собой Короли берут рисунки Барбариса, рукописи, фотографии. И сахарницу. Все остальное – бросают. Меня тоже.

Несколько недель спустя, сюда приходят люди в синих комбинезонах и выносят оставшиеся вещи. Меня пытаются снять с моей столешницы, сильно дергают вверх, и – ого! – сначала потолок летит мне навстречу, а потом – пол, и вот я слышу звон и треск, и весь мир распадается на длинные узкие лезвия. Но я по-прежнему вижу его и слышу. Даже когда весь мусор вместе со мной выносят из дома и кучей сваливают позади мусорных контейнеров, стоящих под тополями.

…Вдруг порыв ветра бросил к одному из моих осколков обрывок машинописного листа, и я успело прочесть – «Так убей же хоть одного! Так убей же его скорей! Сколько раз увидишь его, Столько раз и убей!» Да-да, это Симонов. Константин Симонов. Он тоже к нам приходил, еще на Ленинградское шоссе, и Борис однажды нарисовал, глядя в меня (чтобы было похоже!) этого аккуратно причесанного человека с щеточкой усов под тонким носом…

…А потом я еще довольно долго видело раздробленное небо – разного цвета, с облаками и без, иногда пересекаемое птицами и следами реактивных самолетов, то сквозь дождь, то сквозь туман или снежинки, со звездами или с размытыми сумерками, разное в разные часы, разбросанное остроконечными кусками, но одно и то же…

Галина Блейх: УРОКИ ТРЕХМЕРИИ

In ДВОЕТОЧИЕ: 35 on 12.02.2021 at 21:09Фрагмент романа

From: Galina [mailto:galina@hyperreality.com]

Sent: Sunday, September 12, 2004 5:20 PM

To: My Student

Subject: Re 3D lessons

Здравствуй, мой милый Ученик!

Вижу, что ты усвоил мои предыдущие объяснения и справился с упражнением. Присланные тобой работы недурны, поэтому мы можем двигаться дальше. На этот раз я расскажу тебе о Reference Coordinate System (Относительной Системе Координат).

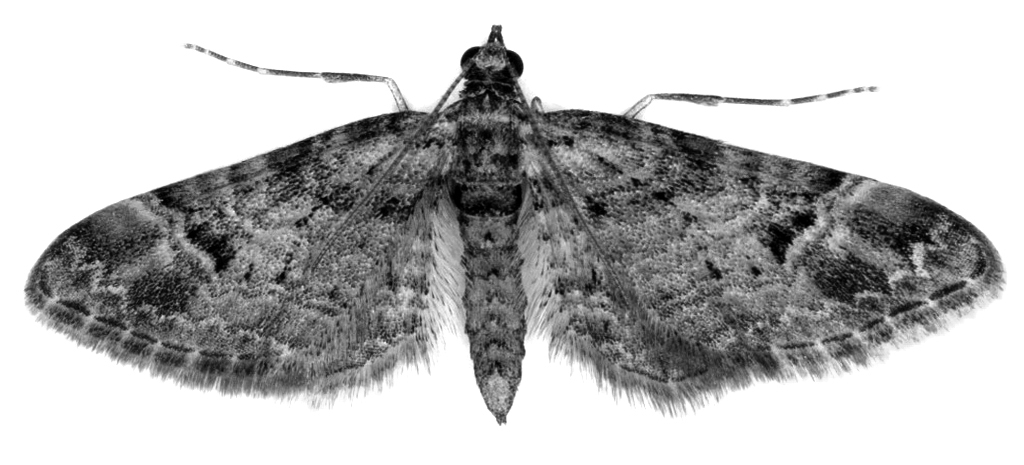

Представь себе, что свечение экрана твоего компьютера привлекло сегодня ночью маленькую бабочку. Она впорхнула в душное ночное окно и спланировала на поверхность экрана, и вот теперь который уже час сидит неподвижно, позволяя мне созерцать дивную изнанку своих крыльев. Я не знаток биологических терминов, но поскольку в доступном нам мире почти все уже названо, пытаюсь опознать ее с помощью интернета. Наша бабочка оказалась мотыльком (ключевое слово для поиска – Moth, и это – после неудачи с Butterfly). В нескончаемой череде найденных компьютером изображений узнаю ее по характерному абрису крыльев и струящимся по ним нежным изломанным полоскам. Мне сообщается, что передо мной Gymnoscelis rufifasciata, илиDouble—striped Pug (так зовется этот мотылек по-английски), что размах его крыльев 15-19 мм, а также что впервые он был описан неким Хавортом (Haworth) в 1809 году.

This often brightly-colored species is fairly common, – рассказывается дальше в статье, and generally has two broods, flying in April and May and again in August, though it can be found on the wing as early as January in mild winters. It occupies a wide range of habitats, including suburban areas, and is a regular visitor to the light-trap. The larvae feed on the flowers of a range of plants and bushes, including gorse (Ulex) and holly (Ilex).

Признаюсь, что я было воспользовалась он-лайновым переводчиком, чтобы привести тебе это описание сразу по-русски, и вот какой удивительный текст возник передо мной после недолгой процедуры автоматического перевода:

Это часто разновидность ярко-цвета довольно обычна, и вообще имеет два выводка, летя в апреле, и Может и снова в августе, хотя это может быть найдено на крыле уже январем умеренными зимами. Это занимает широкий диапазон сред обитания, включая пригородные области, и – регулярный посетитель легкой западни. Личинки питаются цветами диапазона заводов и кустарников, включая утёсник обыкновенный (Ulex) и падуб ((Ilex).

Теперь, неожиданно приобщившись ко всем этим бесполезным знаниям, давай дадим нашему знакомцу также имя собственное, и пусть имя это будет Пивот. Он-лайновый переводчик сообщает, что Пивот – это центр, ось или точка вращения, стержень, и на этот раз, судя по всему, он прав.

Мне бы не хотелось, чтобы ты заподозрил меня в сентиментальной приверженности к расхожим символам. Надеюсь, тебе уже известно мое непримиримое отношение к розам, бабочкам, бантикам и сердечкам. Но мой нынешний выбор обусловлен, прежде всего, наглядным присутствием объекта, его неброской красотой и относительной подвижностью. Итак, вначале тебе предстоит построить модель этого мотылька в трехмерной программе, затем анимировать его, соотнося траекторию полета с разнообразными системами координат, и только потом заполнить его мир всевозможными объектами и научить его достоверным движением огибать эти препятствия в полете. Вперед же, мой ученик!

Вначале вооружись дигитальной камерой и сфотографируй крупно нашего мотылька сбоку, так, чтобы отчетливо был виден узор на его крыльях. Эту фотографию ты впоследствии используешь в качестве текстурного изображения, «наклеив» его на созданную тобой пространственную модель. Саму эту модель, я думаю, ты уже в состоянии построить самостоятельно. Подскажу лишь, что сначала нужно провести замкнутые линии абриса верхнего и нижнего крыла, затем обтянуть этот «каркас» неким подобием мембраны с помощью создающего поверхности модификатора и, зеркально скопировав симметричные крылья, расположить их вдоль оси мотылькового тельца. Тельце и головку ты сможешь построить из стандартного набора геометрических объемов, которыми в достатке оснащена программа, слегка деформировав их в соответствии с пропорциями нашей «натуры», для чего тебе потребуется верный глаз и твое умение рисовать. Для деформации используй соответствующие модификаторы. Внимательно рассмотри усройство ножек и то, как крепятся они к брюшку мотылька. Достаточно построить только одну из них, остальные пять получатся методом «клонирования». Теперь правильно расположи ножки в пространстве, развернув под нужным углом по отношению к туловищу, дополни головку усиками, и – модель готова.

Пока что твой мотылек имеет условную окраску. Для того, чтобы добиться реалистического эффекта, мы используем, как я уже упоминала, фотографию. Компьютерная программа, которой ты пользуешься, позволяет обтягивать трехмерные объекты двухмерными изображениями, которые принято называть картами. Такая «карта» у тебя уже есть – это фотография мотылька, сделанная тобой полчаса назад. Осталось лишь аккуратно совместить ее с построенной тобой моделью.

Ну что, доволен ли ты результатом? Похож ли твой мотылек на моего, который до сих пор сидит маленькой брошкой на экране моего компьютера?

На сегодня – все. Пришли мне то, что получилось.

Г.

From: Galina [mailto:galina@hyperreality.com]

Sent: Tuesday, September 14, 2004 8:40 PM

To: My Student

Subject: Re 3D lessons

Здравствуй, мой милый Ученик!

Ну что же, совсем не плохо для начинающего “трехмерного” художника. Судя по всему, мои уроки идут тебе на пользу. Как видишь, я не упустила случая похвалить и свои педагогические способности, но ведь вполне заслуженно, не так ли?

У мотылька, которого ты построил, есть только один недостаток – он напоминает засушенный экспонат в энтомологичесой коллекции, и нашей сегодняшней задачей будет вдохнуть в него жизнь. Прошлый раз я обещала тебе поведать об Относительной Системе Координат. Без этого знания ты не сможешь обучить своего мотылька летать, поэтому отнесись внимательно к тому, о чем я сейчас буду рассказывать и постарайся создать в своей голове стройную систему новых для тебя понятий. Одно из таких понятий я исподволь уже ввела в наш лексикон на предыдущем уроке, назвав мотылька странным именем Пивот. Так, вот, пивот, или центр, имеет как физическое, так и условное значение. Мы можем по своему произволу перемещать этот центр в любую точку мироздания, каждый раз принимая ее за новую систему координат. Например, водрузив пивот в центр земного шара, мы назло всем астрономам заставим Галактику вращаться вокруг Земли. А совместив центр мироздания с самим собой, получим удобнейшую систему координат для взаимодействия с окружающим миром. Мы можем создавать бесчисленное количество пивотов, присваивая каждому из них выбранный нами круг объектов и идей. Затем стоит подчинить одни пивоты другим вместе с привязанными к ним элементами, выстроить их них своеобразную иерархию координатных систем – и вот перед тобой твоя, индивидуальная картина мира. Одно движение – и ты меняешь зависимости, разрываешь тобою же назначенные связи, рушишь и строишь заново пространства своей прихотливой воли. Не закружилась ли у тебя голова, мой мальчик? Не возомнил ли ты уже себя Творцом всего сущего? Не бойся, милый, привыкай к своей новой роли, ибо мы, пользователи трехмерных программ, отныне воспринимаем только такой способ взимоотношений с действительностью.

Вернемся к нашему мотыльку. Оживлять его нужно последовательно. Выбери любое крылышко и помести его собственный пивот в ту точку, где оно крепится к туловищу. Для этой цели найди в программе панель управления пивотами и изучи ее возможности. Получилось? Таким образом, ты присвоил центр вращения объекту по имени «крыло», и как бы теперь его не поворачивал, крыло будет вращаться вокруг выбранной тобой точки. Осталось правильно определить направление и угол вращения и построить анимацию. Я уже объясняла тебе, что такое анимационные ключи. Каждый ключ фиксирует определенное состояние объекта на шкале времени, в нашем случае – положение крыла. Один ключ – когда крыло максимально раскрыто, другой – поднято вертикально вверх. Интервал между ними – время одного взмаха. Построй аналогичным образом анимацию для остальных крыльев и запусти ее в бесконечно повторяющемся режиме. Теперь твой мотылек безостановочно машет крыльями на одном месте, так и не отправившись в полет. Оставим это до друго раза. Как обычно, присылай мне файл с тем, что у тебя получилось.

Сегодняшний урок окончен.

Г.

From: Galina

[mailto:galina@hyperreality.com]

Sent: Tuesday, September 18, 2004 8:40 PM

To: My Student

Subject: Re 3D lessons

Здравствуй, мой милый Ученик!

То, как бедный наш мотылек в присланном тобой файле бесконечно имитирует летательные движения, так и не отправившись в полет, напомнило мне мои собственные душевные трепыхания. Но не буду об этом. Замечу лишь, что для того, чтобы летать, недостаточно безостановочно махать крыльями на одном месте. Нужно построить траекторию полета (path) и привязать его исходную точку к объекту, который, по нашему с тобой замыслу, должен научиться летать. Для этого необходимо пододвинуть построенную тобой «дорожку» к мотылку. Можно действовать и наоборот, то есть «привязать» объект к его будущему пути, что значит – перенести мотылька в точку начала движения. Это – на твой выбор…Так или иначе, полет непременно должен иметь начало, коненую цель и траекторию, связывающую эти две точки. Еще надо задать желаемую продолжительность полета, которая определит его скорость при движении по заданной траектории. Или наоборот – задать скорость, которая повлияет на продолжительность движения. Здесь все, как и в реальной жизни, зависит от приоритетов.

Твоя анимация должна быть весьма убедительной, если ты хочешь научиться обманывать. Ведь именно в создании иллюзий и состоит наша профессия. Зритель обязан принять соданную тобой модель за живого мотылка, снятого на видеокамеру. Впрочем, всякое видео, в свою очередь, – такой же несомненный обман, однако оставим эти рассуждения за пределами нашего урока. Чтобы добиться правдоподобия (правдо-подобие – какое верное слово!), прими во внимание, что мотыльки, как, впрочем, и люди, имеют довольно непоследовательную траекторию движения. Именно поэтому про них говорят «порхает». При взгляде на полет мотылька не всегда понятно, куда же он, собственно говоря, пытается попасть. Увы, часто конечной точкой его порханий становится горящий фонарь. Именно такой уличный фонарь, усеянный темными пятнышками пригоревших к нему мотыльковых тел, я вижу по ночам из моего окна. Фу! И стоит ли вообще, мой друг, так уж стремиться к свету?

Но вернемся к нашей анимации. Кстати, слово «анимация» происходит от латинского animatio и означает «оживление», или «одушевление». Это наводит меня на мысль о том, что мы, подобно Всевышнему, собираемся вдохнуть душу в нашу трехмерную модель. Не правда ли, весьма самонадеянно? Да-да, и ты, мой милый Ученик, берешь на себя эту миссию! Так выполни же ее безукоризненно! Жду твоего файла!

В дополнение хотелось бы, чтобы ты поразмыслил о том, что такое «одушевление». Не грустно ли тебе оттого, что в создаваемом тобой трехмерном компьютерном мире «анимация» – всего лишь обман? Не пугает ли тебя такое положение дел? Не окажется ли вдруг, что и нас одушевили таким же ненастоящим образом? Напиши мне, что ты обо всем этом думаешь!

Г.

Александр Альтшулер: В КОРЫТЕ СИДЕЛИ ГОСТИ

In ДВОЕТОЧИЕ: 35 on 12.02.2021 at 20:42В корыте сидели гости

***

Ну что же? Время кончилось, все гарантии прошли, осталось… жизнь и не жизнь, песня и не песня, начальное и безначальное, конечное и… прыжок в пропасть, выдержка и оригинальность, после и потом, можно и нельзя и прочие словесные и бессловесные отчаяния и восторги, тишина за забором, дым из трубы, холод из щелей и отчаянное шутовство ряда и не ряда, привычного и отдельного, природы безжизненной и продолжающейся в закрутке и сомнениях, с явным желанием продолжения, искусства из ошибок, бешеной погоней за ничто, без связок и интереса с инстинктом физиологического достоинства, отряженного быть вездесущей отрыжкой животного или другого происхождения.

А теперь о другом – о встрече и не встрече, диалоге и внутреннем противлении, о безумстве укрощенном и поступке, праве и инстинкте и о зажатом и воспрянутом мире, о другой стороне решений и желаний, проступающей через охранные перегородки и никогда не явленные в чистом виде, и лишь отражения ловим мы и пугаемся соседства, как возвращения и отодвигаем его одиночеством состояний издалека и во сне, и в точке начертаний закручиваем до невозможности и…

<1995>

*** В корыте сидели гости, мир изломался бездонной чашей. Литература по значению занимает второе место после жизни. Не пачкай волну – доведет до предела. Множество людей напоминает рогатых и носатых гусениц с очками и без, маленькая улитка притворилась большой, жук воспринимает то же, что и мы в уменьшенном, но более естественном варианте. – Безумной радости я отдавала душу. – И что теперь? – Возможное всегда. – Не отклоняйся, верен одному. – И потому не верю в преднамерия. – Плыви в чужом пространстве постепенно. – Но и тогда не верен самозванцу дух, выделяющий чужую плоть. – Верни себя дороге постепенной, во встреченных не признавай друзей. – Поверхностью любимого не трогай. – И мир иной, молчание теней, и все сливается, где воля – пустота. <1995>

***

Дома, дома, домики, затихшая жизнь. Кому раскапывать это. Берешь на себя больше, чем можешь. Дурость в молчании. Освобождение в молчании и… ожидание короткое, длинное, пространное и пространственное. Зависимость в молчании и независимость в другом. Кто, где, – всегда рядом. Путь наверх, не замазаться на предстоящем. Государственное облегание. Периоды общественного пульса. Никого не кори в собственной несостоятельности.

<2005–2012>

ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ…

Что будет, то будет или не будет вообще, об этом знаем, не знаем, подходим и уходим, видим стену и молимся на нее, не видим других, не видим и себя, бросаемся на колени, путешествуем и стоим, и все по порядку связываемся и развязываемся, приходим и уходим, не ведаем и случай гуляет в лотерею по инертным вариантам и вдруг просыпается некто и называет себя гением, хотя ничем не отличим от других, скромно, со вкусом, в меру, в общении, взгляде, походке, в позднем и раннем, в деятельном и инертном, ищем в одном и том же, находим неподалеку, и далее, где?

Программируем будущее, отстаем от настоящего, убегаем в прошедшее заставкой нерожденного и в прострации очередности

<2005–2014>

*** Бледное тонет в голубом голубое тонет в синем синее тонет в черном черное в сером с сюртуком алым алое в белом походка щеголяет населением прячется, толпится и исчезает за закрытой дверью с необозначенным бессчетным. Синее гордится произношением черное втягивает пустоту в себя красное располагает влечением розовое горя́че зеленое в обыкновенной усталости желтое – первоцвет голубое в белом венчается и сиреневый виден цвет черное в белом и белое в черном удобно, а если наоборот – белое в черном и черное в белом проходами белькантотелом.

<2005–2014>

***

Художницкие наклонности не часто выявлены:

женщина в платке, мужчина в юбке, ребенок на диване, диван на столе, стол на стульях, стулья в унитазе, унитаз в морской раковине, раковина в рукомойнике, рукомойник в облаках, облака в передряге, передряга на кухне, кухня в портфеле, портфель в руке, рука в руке, <…> на ветру, ветер внутри, тишина снаружи, снаружи двойники, тройники, четверяки, пятерики, шестерики и обратные танцы в глянцах, глянец снаружи, снаружи – внутри, недоделанность, броский бросок, самолюбование, себястойкость – не добежать, зубоскальство в маске – пестрое одеяло, одевание до неприличия в привычном своем, для глаза сглазу, не береди по факту – распространение, задушенный вариант, любовь в бесконечности, отражение в полупустом, одновременность выявления, охрана от случайностей, порядок и тишина шума, газели – все съели, перетаскивание поверхности – слон, игрушечный комплимент, необязательность свойства, наволочка успеха, дознание за дверью, за дверью – в стакане, стакан под юбкой, юбка в коридоре, коридор на улице, улица в кустах, кусты на стекле, стекло на бумаге, бумага ой, ей ей, невеста, невежда, жена, и прочие принадлежности, неохватность, очередь, чек, банк, ссуда и время, время в кармане, на стене на небе, внутри и снаружи или не время, а остановка, передвижение, время археолога, поэта, живописца, компьютера, переводчика, таксиста; нет времени у продавца и покупателя, нет времени у денег, и нет его у нас: катастрофа – или мы на эскалаторе или… пешком в будущее или на фортепьяне из колодца или заведомо выученные слова: впереди, позади, сбоку, о искры, зажигающиеся об один кремень, треволнения, восторги, страсти не по существу. Дневное время ошибка, утреннее – вприглядку, вечернее – обвал, ночное – обнаружение, толчея, факты без фактов, воображение издалека, пугливость натуры, скомканность билета, пропуска, с наплывом и расплывом искусственных дорог, мокрого асфальта и бледных отражений, пропусков и каньонов и прочих предметов исчезающих в вихре на свою поверхность, где что-то произрастает, происходит до удивления в формах входа.

<1995>

***

<…>

Время пришло, время ушло. Торопится, торопится, останавливается, оглядывается, поворачивается на другой виток и улетает вместе с нами, куда?

А вы зовете, здороваетесь и прощаетесь, но никак не перепрыгнуть, не сказать: здравствуйте! Вот я. Мы не встречались, но я слышал о вас, я из вас расту, на земле это, а у вас? – Все так же, как и всегда, в одной орбите в одном времени. А я принес вам подарки.

– Спасибо, положи на стол, а мы идем в лес по грибы. Спасибо вам за вас. До свиданья.

Все должно изменяться, и лето и осень – ритм, для кого-то короткий, для кого-то длинный. – Как взглянуть, – сказал человек с протяженными годами. – А мы думали, не успеем. Я всегда с вами, детки, – садитесь и слушайте.

– Был Иван Грозный, был Иван-царевич, был святой Иосиф, был другой Иосиф, была Мария и Маша была, была ночная Москва, и был ночной Петербург, был Новгород ясный и был Псков среди лесов, а в глубине леса… И птица была и лось зимовал и куница и дятел и орел и грибы откуда – никто не знает и муравьи откуда – никто не знает и пауки откуда – никто не знает и лес откуда – никто не знает и человек откуда – никто не знает и сон откуда – никто не знает и озеро вспоминает и река в заботах и ты, где ты?

<1994–2005>

Публикация Галины Блейх.

Сохранена авторская пунктуация.

Михаил Вайскопф: ГОСТИНИЦА. ХЕВРОН

In ДВОЕТОЧИЕ: 35 on 12.02.2021 at 20:40ГОСТИНИЦА

– Какую свиную отбивную ел я на Фаворской горе! – сказал портье. – Вспомнишь – плакать хочется. Слышь, солдат, в Иерусалиме нет, видать, таких ресторанов – у вас там сплошной кошер, никакой жизни, одни ортодоксы да госслужащие. А здесь, в Галилее, народ добрый, приветливый. Ты вот на меня посмотри.

Он стоял в проеме, как веселая кариатида, подпирая косяк мохнатой рукой; подмышки благоухали деодорантом. Лицо его, оживленное мелкой асимметрией – намек на флюс, легкое косоглазие, – гармонировало с фасадом этой маленькой гостиницы, правое крыло которой сдвигалось в галилейскую полумглу, поросшую кустами. Запах цветов смешивался с его деодорантом. Сумерки настигли меня в пути, ближайший Солдатский дом находился в часе езды отсюда, в Тверии, а где тут поймаешь попутку! Номер стоил шестьдесят шекелей, но портье (отставной старшина, уважавший армию) взял с меня двадцать, пообещав уладить это дело с хозяйкой.

– У нас тут постояльцы не чета тебе – солидные люди, – похвастался он, когда мы поднимались по темной лестнице. – На днях гостил профессор, археолог из Университета Афулы, за обедом столько всего нам наплел! Сказал, совсем неподалеку, в Кфар-Нахуме, Иисус ходил пешком по воде и ловил рыбу руками. А может, гои и врут. Слышь, солдат, оказывается, кого только в нашей Галилее не было – и финикийцы, и греки, и римляне, и хрен знает кто. Это еще до арабов было. Такую погань тут расковыряли, не поверишь – каменные херы, размером с огнетушитель, только без яиц. Весь край в развалинах – красота! Хочешь – любуйся ихней Венерой или богородицей, не хочешь, посети могилы праведников, благословенной памяти. Я тебе говорю, мы люди радушные, это тебе не ваш Иерусалим.

За что он так взъелся на мой город, я так и не понял. Наверху тоже было темно, сломался выключатель, а окно в конце коридора заслонял широкий стенной шкаф, стоявший спиной ко мне – прямо у двери в мой номер. Постель, покрытая свежим бельем, симулировала девственность. На стене светилась фотография начальника генштаба (суровый берет, задумчивые глаза, усы военного цвета), а напротив рекламно синел Кинерет в фате утреннего тумана. Торшер произрастал между креслом и письменным столом, пригодным для аграрных мемуаров. На столе пузырилась зеленая пластмассовая ваза с разномастной флорой.

Снаружи к дому сползались холмы, усаженные серебряными валунами, над которыми тяжело кружилось рваное галилейское небо с подтеками заката. С приземистой оливы взлетали вороны, а поодаль, сквозь мглу, нежно розовело иудино дерево. Все это я уже видел, видел в одном из прежних странствий – и увижу еще не раз.

Приняв душ, я погасил свет и лег на кровать, до пружинных судорог заезженную туристскими парочками. Почти сразу меня обступили зыбкие, бессюжетные сны – в них, ликуя, журчала вода, светившаяся изнутри каким-то кобальтовым свечением, пахла травой и влажными камнями – вероятно, смешанный эффект душа и плаката с Галилейским морем. Кто-то бедный и безликий окликал меня – но не по имени, а как-то иначе. Зов был тихий, тревожный, ночная душа спряталась от него в явь – вскоре я проснулся.

Ветер, задрав занавеску, наотмашь бил по окну, в конусе абажура плясала лампочка, и ее тени с явственным шуршанием носились по потолку, мешаясь с бликами истлевающей предрассветной луны. Простые киббуцные очи начальника штаба сверкали сухим пистолетным блеском, усы топорщились. По полу, разливая воду, катилась пластиковая ваза с припадочным громыханием.

А за стеной с озером сквозь шум струились странные и милые голоса. Казалось, переговаривались мать с дочерью, и дочь что-то торопливо и сбивчиво рассказывала, а та перебивала ее восклицаниями, – веселое недоумение, не может быть, неужели, – и обе изнемогали от смеха. Потом я услышал, как вода лилась там в кувшин – с таким звуком, будто кувшин был каменный, и в этой воде снова плескался и расходился со стеклянным звоном летучий смех, и девушка все болтала и смеялась, и все это походило на быстрый лепет маленького римского фонтана, выбрасывающего тонкие струи в каменный бассейн с бронзовыми львятами. Я совсем не различал слов, порой они напоминали мне греческий, иногда испанский или ладино, чуть-чуть итальянский, но все это было не то, какой-то другой язык, который я, быть может, слышал в детстве – но в каком, в каком детстве мог я его слышать? Только одно слово уловил я, и это было мое собственное имя, но прозвучало оно иначе, другое, забытое мною имя, беглый контур души. Я не сразу его опознал и не успел отозваться, имя прошелестело уже так тихо и невесомо, словно его назвали напоследок, как пароль, уходя от меня в неведомый легкий путь. А потом все смолкло, и затих ветер.

В окне я увидел торопливую киноварь зари, мельхиоровые камни громоздились на холмах, как черепа бессчетной родни, как светлые кости отринутых поколений, готовые пробудиться к текучей и беспечальной жизни. Под самым окном, на голос невидимой флейты, выступали гомеровские овцы, облезлые овцы цвета хаки. Комната уже успела восстановить свою безличную гармонию, вчерашняя ваза с цветами как ни в чем не бывало стояла на письменном столе. Генеральское лицо больше не отделялось от стены, и зазывно синел Кинерет.

Внизу в вестибюле завтракали портье и хозяйка, вялая женщина в потрепанной кофте со спелыми пуговицами. Они пили кофе, отставив мизинцы.

– Садись с нами, – сказал портье, подвигая ко мне баночку йогурта и тарелку с каким-то гербарием. Хозяйка налила кофе.

– Что это у вас там за постояльцы, какие-то женщины в последней комнате справа?

– Женщины? – портье озадаченно взглянул на хозяйку, которая слизывала простоквашу с указательного пальца. – Да нет там никого. И никого быть не может.

– Но ведь я слышал голоса…

– Господи, это ж надо, – вздохнула хозяйка, сдвинув слегка брови. – Не знаю, что ты там слышал, только там нет никакой комнаты. Твой номер, крайний, угловой. Не пойму, как таких чудиков на военную службу берут.

– Погоди, ты где, собственно, служишь, парень? – привстал со стула портье. – Где твоя база? В каких ты войсках?

Не ответив, я поднял рюкзак и вышел в галилейское небо, подбитое травой и камнями. Долгая, изнурительно долгая служба досталась мне, Бог весть, когда она кончится, но я не откажусь от нее, потому что не знаю большего счастья, чем с рюкзаком за плечами и в солдатских ботинках идти по Галилее.

1981

ХЕВРОН

Холод здесь был такой, что тело на ветру стягивало бетоном, а кости казались арматурой. По ночам мы карабкались в небо по приставной лестнице и старались отогреться в дощатой караульной будке на крыше Дома Романо. В ноги там утыкалась мощная электропечь, и ее багровые спирали высвечивали похвальбу: «Здесь в этом доте я сломал целку арабке. До чего горячая пизда!» Но будка сразу перегревалась, ботинки начинали дымиться, и тогда мы выскакивали на крышу, откуда нас норовил стряхнуть ветер, и спасало только ограждение из колючей проволоки. Муэдзин на ближней мечети стонал: «Аллау-акбар!», узловатые кошки творили намаз или, потягиваясь, скребли жестяными когтями по небу. Ветер все сдувал и сдувал толстую мусульманскую луну, но та перекатывалась на новое место. Порой бубнил дождь, тоже отдававший кошатиной, и улица наливалась помойным мраком. На небе с грохотом переставляли утварь, кто-то бил в Хеврон огненным ломом, ворочая камни, – а на рассвете город приходилось отыскивать заново. Деревья группировались заново, вчерашняя улица вползала на какой-то новый, сегодняшний холм, и до казармы я добирался наощупь.

Этот сарай прятался на месте бывшего автовокзала и вместе с призраками автобусов кочевал по городу, к утру возвращаясь домой. Там мы пили кофе, отсюда сквозь ветер перебегали в столовую, если удавалось ее найти, а потом спали, пока нас не будил дежурный сержант Мордехай, которого мы прозвали Ангелом смерти. Он собрал четверых: Йосефа – домовитого столяра из Бат-Яма, кибуцника Давида, Авраама – очень начитанного студента из Южной Африки и меня. Сначала был еще с нами рижанин Боря Зиммер, бывший чемпион Латвии по боксу, но его перевели в комендатуру, и там он расхаживал по каменному двору, таращась в небо, расквадраченное колючей проволокой, или на узкие окна тюремных камер. Иногда оттуда доносилось вой и урчанье – арабы топтали стукача или наоборот, жарко любили друг друга.

Мы узнали, что Ангел смерти давно приятельствует с Йосефом, они когда-то вместе служили. В первый же день Ангел показал ему рынок, где Йоси всего за десятку купил роскошные электронные часы величиной с пепельницу, на которых было написано «Дженерал Моторс».

Мне не везло: Ангел всегда забирал его с собой на дежурство в лучшую будку Хеврона. Она стояла на крыше арабской виллы и сама у нас так и называлась – «Вилла». В ней было просторно и тепло, а не жарко, хотя ее согревали сразу две печки. Наружу выходили только для осмотра, а остальное время глазели в бинокли и тешились транзистором. Внизу жила богатая, пожилая и многодетная арабская чета, истовые мусульмане. Их распирало мнимым радушием, они угощали солдат отличным кофе – обычно присылали наверх старшего сына, угреватого балбеса, или семнадцатилетнюю дочь, рыжеволосую и шахерезадую. В казарму часто заглядывали Валид и Мансур, жандармы-друзы. Бросив свои дубинки на кровать, они угощались кофе. С Йоси они спорили о политике. Йоси голосовал за Ликуд, а они предпочитали левых социалистов или, на худой конец, Маарах.

– Во-первых, – говорил Валид, – я, как национальное меньшинство, стою за равноправие. Потому мне ближе Маарах. Мы, друзы, – те же арабы. Какая разница?

– А во-вторых, – уточнял Мансур, – при Маарахе был порядок, не то что сейчас. Теперь, при Ликуде, арабы делают что хотят, ты в него и стрельнуть не моги, если он на тебя нападет безоружный. А поди разбери в темноте, чем в тебя этот засранец кидает – камнем или гранатой. В воздух выстрелишь, и то тебя по судам затаскают. А как было при Маарахе? Вот, в 75-м тут арабы напали на людей, одной девочке глаз вырезали стеклом. Пока следователи еще не прикатили, мы их так уделали, что вспомнить приятно. Помню, из этой шоблы парень лет семнадцати был. Имя не называет. Вот, так, говорит, и запишите: «Я, – говорит, – король Хеврона». Был у нас в отделении один еврей, но крутой. Поставили мы араба раком, взял он «узи» и смазал его пару раз прикладом по яйцам, так что у того из штанов потекло. «Ну вот, – говорит, – теперь ты королева Хеврона».

– А вообще-то, – встревал Валид, – арабы вас, евреев, да еще резервистов, ни хрена не уважают. Зато как приедет один джип с друзами, так все эти вонючки ноги в руки. С вас тут на сборах какой спрос? А на нас ответственность.

Впрочем, сильнее, чем арабов, ненавидели мы еврейских поселенцев за то, что нас поставили их охранять. Их было меньше, чем нас, солдат, и, по-моему, они и так ни черта не боялись. Они селились в тех заброшенных домах, где до 1929-го жили другие евреи, такие же набожные и многочадные. Дети нынешних, чумазые, с закрученными проволочными пейсами, носились по всему Хеврону и были самой подвижной частью его и без того бродячего ландшафта.

Как бы ни ворочался и не расползался по ночам этот город, вилла всегда оставалась напротив нашей будки. Оттуда, из света, неслась тошнючая музыка, которую не могли заглушить даже кошки со своим муэдзином. Однажды, когда на заре был такой ветер, что приходилось удерживать себя за шиворот утепленного комбинезона, я увидел, как возле их дота, мощно ступая босыми ногами по железной крыше, появилась девушка с ведром и полотенцем. Она окатила голову водой из ведра. Волосы толстой рыжей струей потянулись по ветру. Она вытерла их, повернулась и ушла, громыхая ведром.

Тогда, закинув автомат за спину, я спустился по приставной лестнице и постучался в зарешеченную железную дверь. Там жила семья переселенцев из Бруклина, которая вставала очень рано. Мне открыла молодая хозяйка, в грязном переднике и платке, сдвинутом на левое ухо.

– С добрым утром, сударыня, – сказал я. – Я продрог, как собака. Не могли бы вы угостить меня чашкой кофе?

Из коридорных глубин несло старым бельем и жареной рыбой, в проеме мелькали бледные дети. Один из них, сопя, смотрел на меня без всякого любопытства. Кофе пах рыбой, пироги – подштанниками.

Хоть мы их охраняли, эти ортодоксы не жаловали нас, сионистов, да и все наше безбожное государство. Просто они хотели жить в святом Хевроне, у гробницы патриарха, в первой столице еврейского царства.

Другие, из «Стальной ермолки», нагловатые веселые парни с талмудом и автоматами, угощали нас куда охотнее. Они жили в ешиве при синагоге Праотца нашего Авраама. Заглядывая в окна, мы видели, как ихний раввин доставал огромный фолиант и со стуком вытряхивал из него на стол буквы, а остальные тут же кидались на них, переставляя по-своему. Но крыша этого праотца была самым гнусным местом во всем городе. Вообще-то она примыкала к помойке – но по утрам помойка прикидывалась рынком, а крысы – торговцами, и, наконец, внизу медленно расходились бледно-зеленые железные двери арабского кафе, и ласковый старик-левша, обутый в ботинки на босу ногу, выносил немытые стаканчики с кофе на латунном подносе.

Но до этого нужно было прожить ночь. В тамошней будке не было электричества, если, конечно, не считать полевого телефона, одетого в хаки, так что мы разводили на крыше костры из рыночных досок и пытались согреться водкой.

– Водка не поможет, – сказал в первую же ночь Давид, кибуцник. – Я зимой рыбачу на Кинерете, так чего мы только не натягиваем – и по три свитера, и куртку, и сапоги до подмышек, все равно холодно. А от выпивки только хуже. Сначала тепло, а потом еще больше мерзнешь. Но ты же из России, ты-то чего зябнешь?

– Здесь ветер, – бормотал я, прихлебывая водку из горлышка. – Ветер.

Из тьмы впереди смутно выпирала кладбищенская гора, и мусульманские надгробья на ней то зарывались в землю, то выползали из нее, то разрастались прямо в дома. Мы были совсем на виду, и оттуда, с кладбища, нас ничего не стоило подстрелить, если б у мертвецов было оружие. А позади нас громоздились разрушенные здания, где евреи жили до 29-го года, когда арабы вырезали шестьдесят девять человек. Нынешние поселенцы еще не успели эти дома отстроить, а арабы туда не въезжали, потому что боялись привидений. Иногда в каменных квадратах бывших окон зажигался свет, где-то лязгали двери, давно сорванные с петель, мелькали тени в широкополых шляпах, и можно было бы подняться по лестницам без ступеней, отогреться у хозяев в эту нескончаемую ночь, попросить у них чаю, но я не мог покинуть свой пост.

Как-то раз, когда опять дождило, невысоко над собой я увидел пожилого, усатого ангела в синей спецовке с поблекшей надписью «Фирма “Тадиран”». Выпростав руку из-под мокрого крыла, он приколачивал к небу звезду, но промахнулся, тяпнул себя по пальцу, и звезда шлепнулась в лужу, спугнув крысу. А потом на крышу, планируя, спустилось серое перо, вроде куриного.

Днем, когда к нам присоединялся Йоси, мы вчетвером патрулировали Хеврон, обходя дозором Сугубую пещеру – гробницу Авраама, Яакова, Ицхака и Сарры. Только она та пещера одна не трогалась с места, потому что остальной город вращался вокруг нее – хоть Ави и уверял, будто по данным археологии гробница и роща Мамре находились где-то совсем в другом месте. Внутри, на верхнем этаже за решетками, стояли каменные глыбы, покрытые зелеными коврами с арабскими вензелями – эти камни были надгробиями патриархов, но сами могилы находились внизу, в яме, куда арабы нас, евреев, не пускали.

А вы знаете, что здесь похоронены еще Адам и Ева? – спросил нас раввин из ешивы, когда мы, устав от кружения, курили у стены гробницы.

А где похоронен змей? – сухо спросил Давид. Но раввин не обиделся, а предложил нам надеть тфиллин, и черные ремни стянули наше тело, не давая ему распасться.

Мы спотыкались о камни, их створки внезапно расходились, и оттуда, задев нас плечом, выскакивал небритый араб в кефии. А порой камни собирались в воздухе, и тогда он бил нас гранитом. Мы отступали к стенам, заряжая автоматы резиновыми пулями, но тут приезжал Валид с Мансуром, и камни с воем разбегались по местам. Здесь все было поддельным, даже бродячие деревья – приглядевшись, я замечал цементный ствол, проступавший из-под коры, а из веток выглядывали ржавые прутья. Примелькавшийся переулок вдруг свертывался в мусорную свалку, а та, что напротив, выпирала улицей, да такой крутой, что автобусы поднимались на задние ноги и шли стоймя. Из любого в нас могли шмякнуть гранатой, но однажды, совсем наоборот, нам осторожно помахали ручкой две старшеклассницы в серых мусульманских робах.

Казалось, что времени здесь не было, оно просто свернулось в булыжник и заснуло, но тут мы узнали, что ночь на исходе.

– Еще аж целых два дня осталось, – сказал Йоси со вздохом. Он держал на коленях ботинок, заколачивая в подошву гвоздь часами от «Дженерал Моторс». – Еще два дня в этом поганом городе. Жулик на жулике сидит. А я тут влип в такую историю, в такую историю! На этой самой вилле в меня втюрилась ихняя дочка. Сначала она мне кофе носила, а потом постепенно в меня влюбилась.

– Чего ты врешь? – укоризненно сказал Ави. – Зачем ты на нее наговариваешь?

– На кой мне врать-то? Да я от нее сегодня получил письмо — в бутылке из-под кока-колы, чтобы предки не засекли.

– А что она пишет, – спросил я.

– Да хрен ее знает. По-английски она не врубается, а письмо по-арабски. Слышь, Валид, будь другом, переведи, а?

Валид протянул чашку Мансуру.

– Допей, – сказал он. – Я больше не хочу. Это моча, а не кофе.

Потом вытер руки о штаны и разгладил листок.

«Дорогой Юсуф, я полюбила тебя с первого взгляда. Но никто не должен об этом знать. Иначе меня зарежет мой старший брат. Мне здесь очень плохо. Дорогой Юсуф, умоляю тебя, забери меня отсюда и спрячь где-нибудь. Я хочу стать твоей женой. Твоя Мариам».

– Она что, совсем стебанутая? – поразился Йоси. – Куда я ее дену? У меня жена и трое детей. Мне 34 года. Что она, не может найти кого помоложе?

– Хоть красивая? – полюбопытствовал Мансур.

– Баба классная. И сиськи, и зеленые глаза. Почти блондинка. У ейного отца два магазина. Но мне-то что с ней делать? Да еще арабка. У меня семейная жизнь, дети. Ради них здоровье портишь, клиентов накалываешь. Как говорится, для детей будешь срать кубиками. Я даже не очень блядую. Зачем искать на жопу приключений?

– Здесь и не поблядуешь, – сказал Валид. – Это ж мусульманский город. Хочешь блядовать, езжай в Вифлеем. Там христианки, они, в общем, дают. А этой твоей Мариам просто приспичило трахаться. Не хочешь сам, познакомь меня с ней. Мы ее сразу утешим.

– Нет, это не по-людски, – огорчился Йоси. – Цинизм какой. Все-таки девушка влюбилась в меня, неважно, что арабка, зачем же ей жизнь портить. И потом, брат или отец ее за это зарежут.

– А так они тебя зарежут, – возразил Валид, – потому что ты еврей. А нас они не тронут.

– А во-вторых, – сказал Мансур, – надо ж совесть иметь. Что мы зря трудились, переводили? Не хочешь сам, уступи людям.

– Нет, – отмахнулся Йоси. – Я лучше напишу ответ. Это деликатное дело, я обижать ее не хочу. Я напишу, что для ее же счастья не могу увозить ее из родного дома, потому что куда ж мне ее деть.

– Хочешь, чтоб мы написали по-арабски? – предложил Мансур.

– Нет, тогда она сразу догадается, что в дело замешаны другие люди. Ави, будь другом, напиши по-английски, она поймет.

– Фрайер, – вздохнул Валид.

Ави отложил толстую книгу, которую он читал все эти дни. Я впервые увидел заголовок. Это было англо-ивритский словарь.

– Давай бумагу, – сказал он.

Ночью я вновь плясал от холода на крыше дома Романо. Сквозь облака бодались минареты, мерцала мельхиоровая луна. На вилле все так же пылал свет, но музыки не было. По крыше, шурша прохудившимися башмаками, рассеянно слонялся Йоси, видно, он совсем не чувствовал стужи. Правда, и ветер улегся.

Утром, когда Ангел смерти отовсюду собрал нас и отвел в казарму, Йоси буркнул:

– Ну вот, чуяло мое сердце. Обиделась. Прочла и с тех пор не разговаривает. Ни слова. Хоть бы взглянула в мою сторону… Знаешь что, Михаэль, будь другом, иди-ка ты завтра туда без меня. Хоть в дневную смену, да все же хоть разок отдохнешь на вилле. Ты уж извини, мне неудобно, что раньше не получалось.

Весь следующий день я провел на вилле. В будке на стене была распята 10-сантиметровая бабочка. Ангел смерти читал газету и гасил окурки в консервной банке. Радио рассуждало о политике. Еще утром старик-хозяин принес кофе на подносе. Он обвел меня добрым, лучистым взглядом. Я долго жил в Эстонии и знаю этот взгляд. Да-да, я старый, больной человек. У меня семья, доходы. И если я вас зарежу, не на кого будет оставить хозяйство, а в я тюрьме захвораю и помру. Потом на крышу поднялась Мариам. У нее были зеленые глаза, длинные, рыжей воды, волосы. Но кожа была плохая, обычная арабская кожа, толстая и нечистая, как мостовая. Спускаясь по лестнице, она напевала, ритмично встряхивая тяжелым крупом. На третий раз она спросила меня по-английски, как меня зовут, и уже перед самым нашим уходом, когда у нас кончилось курево, принесла из лавки пачку сигарет и арабские спички с тремя коронами.

– Смотри-ка, – сказал мне Ави, когда мы паковали вещи, и казарма на глазах угасала. – В «Маариве» какой-то профессор пишет, что хевронские арабы в антропологическом отношении очень близки к евреям периода Иудейской войны. Это ж надо, какая пакость!

Он пустился было в рассуждения, но тут появился Боря Зиммер. Он влетел, оттолкнув в дверях Валида, взмахнул забинтованной рукой, а другой, неповрежденной, достал бутылку и рявкнул:

– Мишка, давай выпьем! Последний день!

– Что у тебя с рукой?

– Вот черт, незадача, – омрачился Зиммер. – Понимаешь, мы тут сцапали целую кодлу этих, которые камни бросают и все такое. А уже в комендатуре один вырвался и бежать, да прямо на меня!

– Ну?

– Ну я ему встречный и врезал. Только по челюсти побоялся – еще сломаю, думаю, хлопот не оберешься, компенсацию придется платить. Дал ему в лоб, а он с копыт. Вот кулак и опух. Ну и хрен с ним. – И добавил на иврите, обращаясь к Йоси и Валиду: – Ничего, рука-то правая. А я все равно левша. Как тот араб в кафе у Синагоги Авраама.

– С чего это ты взял, что он левша? – удивился Валид.

– Да он кофе всегда левой рукой подает.

И тут Валид засмеялся. Он смеялся хрипло, с гавканьем и хрюканьем, смеялся гортанно, словно что-то рассказывал по-арабски, а отсмеявшись, сказал:

– Никакой он не левша. Мне он подает кофе всегда правой рукой. А вам всегда левой. Потому что левую руку арабы презирают, они ею подтираются.

– Ну и город, – огорчился Йоси.

– А во-вторых, – послышалось за дверью, – я ему так прямо и сказал: служи я в Рамалле, я бы уж давно стал прапором (тут дверь отворилась, и вошел Мансур с Ангелом смерти), а не сидел бы еще в сержантах в этом вашем Хевроне.

– Ну и город, – сказал ему Зиммер. Здоровой рукой он достал пачку сигарет, я поднес ему спичку.

– Слышь, Мансур, – я протянул ему скомканный листок из спичечного коробка, – не можешь ли перевести?

– Погоди, – сказал он, – знакомый почерк. – Ага, «Дорогой Михаэль, я полюбила тебя с первого взгляда. Но никто не должен об этом знать. Иначе меня зарежет мой старший брат…»

1988

Елена Толстая: ACHT UND ACHTZIG PROFESSOREN

In ДВОЕТОЧИЕ: 35 on 12.02.2021 at 20:09ПРОЕКТ

Впечатлений было слишком много, и некоторые вещи поражали. Например, в ранние семидесятые, когда мы только что приехали в Израиль, еще прощупывался немецкий костяк тутошней жизни. Нам понадобился детский врач, и университетские друзья-старожилы отвезли нас к доктору Энгелю, немецкому ангелу лет восьмидесяти шести-семи-восьми. Он жил в самом старом и самом уютном особнячке в Рехавии, старом и уютном светском районе города Иерусалима. В старой уютной Рехавии он жил в самом старом и самом уютном домике, доски ворот все были щербатые, с обгрызенными до круглоты краями – непонятно, на чем там держалась зеленая краска – и ржавыми железными ставнями на арочных окнах. Но дом держался, и сам доктор держался. Он любил русскую литературу, однако Толстой и Достоевский были на его салтык еще новомодные и спорные; а вот Тургенев – это да. Он прописал микстуру на заказ и послал нас в старинную аптеку «Таджа» за угол налево, но мы смекнули, что, если откинуть британский мандат и его жесткие фонетические правила, первоначальное имя деда-основателя должно быть Тагер, и так оно и оказалось. Дед оказался такой же винтажный и при этом такой же крепкий, как д-р Энгель. Аптека сияла старинными шкафчиками и баночками – что твой Ферейн! Но мы сглазили, и Ангел – нет, не покинул эту юдоль, просто ушел на много раз заслуженный-перезаслуженный отдых. Но нас при этом не бросил, а оставил в наследство своей младшей коллеге и сотруднице д-ру Эден, всего-то лет восьмидесяти пяти от роду, но еще более сухонькой, улыбчатой и авторитетной, и она выписывала длинные рецепты: глаголы по-немецки, существительные по-латыни, и старый Тагер готовил старомодные домодельные декохты в коричневых бутылочках. Фюнф-унд-цванцихь Тропфен[2]. Что проверено, то проверено. Вот так в университете тогда понимали настоящую медицину.

Нам нравилось общение с израильтянами: и люди были очень симпатичные, и квартиры у них были прекрасные, все похожие – например, лампы они делали домодельные из простых арабских глиняных кувшинов с картонными промасленными абажурами, как у всех наших родных и знакомых в Питере. На стенах обычно графика, так себе. Угощали нас вкусными штучками, однако никто ничего не понимал, наших рассказов про Россию не слушал: а мы все пытались объяснить, что было там не столь прекрасно, как их, наверно, учили в школе, что вон, не зря же триста тысяч народу поднялось рвать когти. Рассказывали, как сажали за подпольные кружки, которых на самом деле не было (в выпускном классе школы я сама чуть не загремела – слава Богу, делу не дали хода – видите ли, мы, четыре девочки, собирались и книги читали, да еще и обсуждали), как евреев и даже половинок не брали в вузы, как нельзя было устроиться на работу. А потом как людей арестовывали за найденный экземпляр Библии, за преподавание иврита, как подавшие на выезд годами сидели без работы, как требовали разрешение родителей на выезд взрослых детей, и что грозило родителям, которые такое разрешение давали. Но израильтяне не очень нам верили. Потому что налицо были сами мы. И глядя на нас, они спрашивали себя: ну как же это можно, при таких ограничениях, как вот они говорят, они-то сами получили все-таки – и иностранные языки, и высшее образование, и аспирантуру, и диссертацию, а кому не дали защититься, все-таки напечатали же монографию, и то, и се… что-то тут не то! И каждый вновь убеждался в том, что и так знал в сороковых и пятидесятых, когда здесь был сталинизм и все русское попробуй не полюби, и когда еще даже на заседаниях правительства для простоты переходили на русский:

Я другой такой страны не знаю… Польюшко-полье… Ах барин, барин, милый барин… Каа! – – линка, малинка, малинка моя!

Кто был более открыт, так это очень люди очень старые – тем и объяснять ничего не нужно было ни про советскую власть, ни про то, как сохранять культуру вопреки ей. У них зато и картинки на стене были сильно лучше.