Archive for the ‘ДВОЕТОЧИЕ: 43’ Category

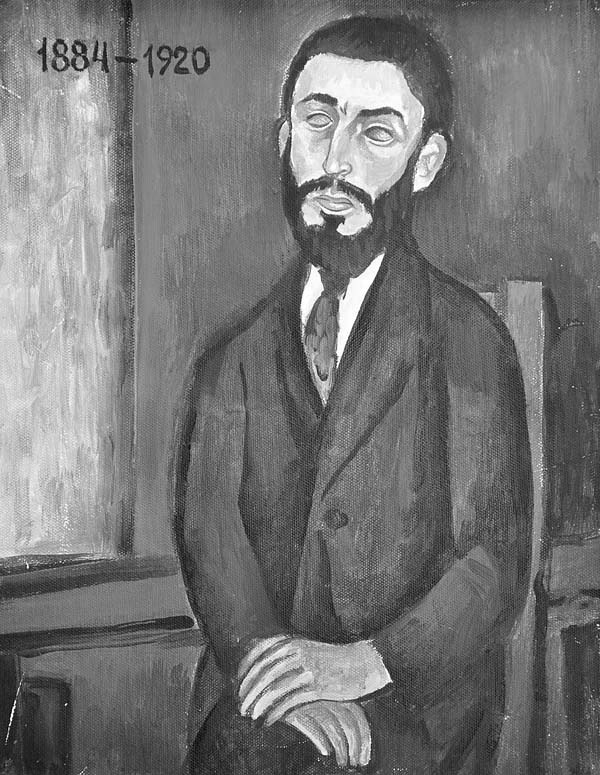

Пётр Шмугляков: *

In ДВОЕТОЧИЕ: 43 on 13.03.2025 at 13:26Юрий Рыдкин: ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ЛИЦА

In ДВОЕТОЧИЕ: 43 on 09.03.2025 at 01:14

...я конституирую себя в процессе «позирования», я мгновенно фабрикую себе другое тело, заранее превращая себя в образ...

Ролан Барт

А что, если ты позируешь самому себе? Можешь ли ты сам для себя стать причиной позирования? Достаточно ли ты любим сам собою, чтобы удостоиться этого позирования? В полной ли мере ты существуешь, есть ли кому позировать? А что, если самофотографирование производится вслепую, когда глаза Я-фотографа и Я-натурщика отведены или чем-то закрыты? Кто из этих двух Я более или менее Другой? И в какой момент они сливаются воедино? В момент щелчка?

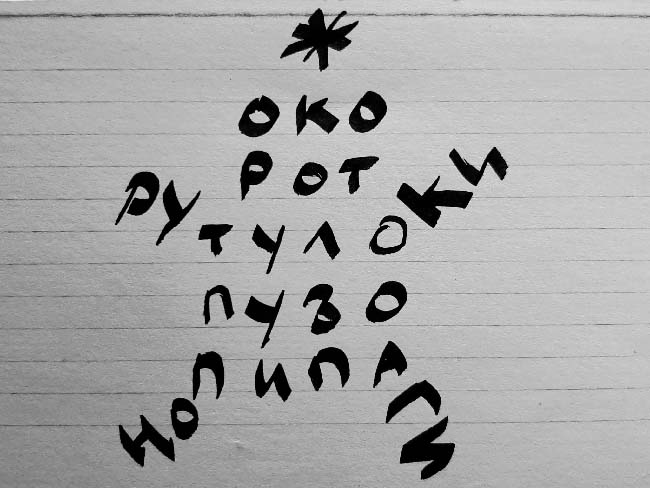

Фотография даёт возможность взглянуть на себя со стороны и ужаснуться. Автопортрет даёт возможность взглянуть на себя со стороны и ужаснуться дважды, ведь ты ещё и сам это запечатлел. Таймерное селфи является своего рода артовой терапией, визуальными ответами на болезненные вопросы: а таким ли я хотел себя видеть?, а что со мной стало?, а как я до такого дошёл?, а кто меня до такого довёл? Фотокнопка есть точка бифуркации, после нажатия которой многое или что-то меняется. Селфический щелчок — это звуковая констатация чуть ли не нарциссической влюблённости в самого себя, когда ты за мгновение до нажатия понимаешь, что твоё отражение в экране устраивает тебя. Казалось бы, автоснимок есть всего лишь символическое выражение собственного бэкграунда посредством разноцветных пикселей, упорядоченных определённым образом, но не только. «Подразумеваемые лица» требовали делать половину таймерных селфи вслепую. Задача трудная, поскольку после нажатия фотокнопки нужно было за 15 секунд повернуться спиной к объективу, сидя в инвалидном кресле, или чем-то закрыть глаза (кроссовки в зубах, кастрюля на лице, майка/штора/мешок на голове), ровно уместиться в рамке кадра, занять при этом эмоционально нагруженную позицию и окаменеть от объективного взгляда горгоны по имени гаджет. Понадобилось много дублей, но они стоили того, чтобы в очередной раз показать независимость эмоции от выражения лица, многоликости от мимики, воображаемого от видимого, света от тьмы. Традиционно в автопортретах главная роль отводится голове. И можно ли в таком случае считать полноценным автопортретом изображение, где в центре внимания спина, живот, шея? Можно ли считать автопортретом изображение одной только ноги? Думаю, да, поскольку человек состоит и из «второстепенных» частей тела, которые в качестве основных фотообъектов как будто бы обретают суверенитет, пусть и статический. Роль предметов интерьера в кадре тоже переоценить невозможно. Иной раз она главная, когда какая-нибудь неодушевлённая вещица перетягивает одеяло на себя, высасывая из центрального субъекта всю его витальность. Мой же замкнутый и задыхающийся фотосубъект является визуальным криком из наждачного мрака настоящего, которое точнее определяется как ад. И я уже не фотографирую самого себя, а лишь фиксирую то, что от меня осталось, но и этого хватает для надежды, ибо сейчас остаток больше целого.

Стивен Эллис, Гали-Дана Зингер: ТРИ ДВОЙНЫХ АВТОПОРТРЕТА

In ДВОЕТОЧИЕ: 43 on 09.03.2025 at 01:06ФРАГМЕНТЫ СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА ‘IN REFUSAL OF CERTAIN THINGS AND ACCEPTANCE OF UNCERTAIN ONES’

[115]

THE ART OF VERBAL AUTO-REPRESENTATION THROUGH THE PRISM OF INTERMEDIALITY

Always often soon enough, last was the most willing fit decided.

Never seldom late inadequately, first was the least reluctant unfit undecided.

Clearly, it is the simple matter of orange custard in a clear glass bowl on the boardwalk reflecting small blue boats in the harbor.

Still life turns into landscape and vice versa, as befits a true self-portrait.

Poetry is simply what's taken in or left over, gone in either case into linguistic waste bins as what will remind us of 'later'

which is just one letter away from 'relate'

as the borrowed pitch so aptly on a florists wrists in outer bliss of full acceptance

[115]

ИСКУССТВО ВЕРБАЛЬНОЙ САМОРЕПРЕЗЕНТАЦИИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ИНТЕРМЕДИАЛЬНОСТИ

Всегда часто довольно скоро, последнее оказалось самым подходящим решившемуся.

Никогда редко недостаточно поздно, первое было наименее пригодным нерешённому.

Очевидно, это просто вопрос апельсинового десерта в прозрачной стеклянной креманке на причале, отражающей голубые ялики в бухте.

Натюрморт превращается в пейзаж и наоборот, как и пристало истинному автопортрету.

Поэзия — это попросту воспринятое или отброшенное, в любом случае, канувшее в лингвистические мусорные баки как то, что напомнит нам о «дальше»,

находящемся лишь на букву дальше от слова «идеал»,

как заимствованная интонация, столь уместная на запястьях флористов в показном блаженстве полного принятия

[117]

PERSONAL NARRATIVE THROUGH THE MEDIA OF FOUR ELEMENTS

Yesterday, the day before tomorrow, the water is at rest against the side of the glass, no tidal movement, no change yet doctor.

Yet the glass slowly lets itself go, it envies the water and feels embarrassed, fearing that someone might notice.

Like a leisurely return to a world, which lets itself go where? The glass contains itself, is it embarrassed for feeling 'in disguise?'

.

Usually, embarrassment has no reason at all and doesn't need any. That is a feeling in itself, though the sudden wish to go out of itself may sometimes cause it.

Very like how my life-long eating problem began, with tapioca, too subtle to taste, to vague to apprehend as a substance, etc.

Anything, which is like anything else, becomes a detail in Arcimboldo's giant self-portrait.

Always keep the secret vow of a forbidden penny under your tongue to keep yourself from eating

ЛИЧНЫЙ НАРРАТИВ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЧЕТЫРЕХ СТИХИЙ

Вчера, за день до завтра, вода пребывает в покое у стенки стакана, ни приливов, ни изменений пока что, доктор.

И всё же стекло медленно отступает, оно завидует воде и смущено, опасаясь, что кто-нибудь это заметит.

Как неспешное возвращение в мир, которое отступает куда? Стекло сдерживается, стесняясь того, что ощущает себя "под маской"?

Обычно у смущения нет причин, и ему не нужны причины. Это «чувство в себе», хотя внезапное желание вырваться из себя тоже иногда может его вызвать.

Похоже на то, как началась моя пожизненная проблема с едой, с тапиоки — слишком тонкой на вкус, слишком неопределенной, чтобы воспринять её как субстанцию, и так далее.

Всё на что-то похожее становится деталью в гигантском автопортрете Арчимбольдо.

Всегда храни тайную клятву о запретной монетке под языком, чтоб воздержаться от пищи.

[119]

MAKING FACES IN FRONT OF A TARNISHED PAST

Barbarians cannot reach this frontier

dividing and connecting heaven and earth

I pass before the looking glass, well past 30, hoping to recall what I missed in the poverty of having to come home

It's impossible to miss if you don't aim

or look, but I abandon no instant when in the making.

Aren't we arrows shot by someone else? How would we know our target until we reach it?

Yes. Mother is always looking for my beauty in her make-up mirror

СТРОЯ РОЖИ ПЕРЕД ПОТУСКНЕВШИМ ПРОШЛЫМ

Варварам не достичь этого рубежа,

разделяющего и соединяющего небо и землю.

Я прохожу мимо зеркала – мне далеко за тридцать –, надеясь вспомнить, где я дал маху в убожестве вынужденного возвращения домой

Невозможно промахнуться, если не целишься

и не смотришь, но в процессе я не отказываюсь ни от единого мгновения.

Разве мы не стрелы, выпущенные кем-то другим? Как нам узнать мишень, пока её не достигнем?

Да. Мать всегда высматривает мою красоту в своём зеркальце

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО: ГАЛИ-ДАНА ЗИНГЕР

Сергей Лейбград: КОГДА ЗАКРЫВАЕШЬ ГЛАЗА

In ДВОЕТОЧИЕ: 43 on 09.03.2025 at 01:04***

медуза ночь омытая слезою

заложники в золе у мавзолея

я русский дух я вирус мезозоя

я сторож тель-авивского музея

я справа фонарëм пишу налево

встречая ротозеев у порога

луна кривым уткнулась рогом в небо

три детских трупа из кривого рога

***

кричал от боли

плакал от безысходности

имел мужество

быть слабым

***

я умираю после девяти часов утра

ах если б знали вы какая мука

из мёртвых каждый вечер воскресать

да знаем знаем говорите вы

нет повода для жизни в новостях

изгнанники погрязшие в грехах

и жертвы из семейства палачей

заложники в тоннелях умирают

и пейджеры кровавые в руках

и пепперштейн в ногах у кости эрнста

холодные каналы амстердама

и тлеющие кости в холокосте

и тлеющие кости в украинских

степях

скажи когда же выйдут дети

из подземелий харьковских на свет

когда же я вернусь в свою россию

в страну неизлечимой дедовщины

сентиментальной мерзости величья

и совести развратной без стыда

***

тысяча и одна ночь

от тюрьмы и от сумы

от сум и кривого рога

не зарекаешься

терпеть новости всё невозможней

чувствуешь всеобщее согласие

на убийство украины

оторвавшийся трамп

взрывы раздаются изнутри твоей головы

и площадь похищенных

каждую ночь

и с детьми ты видишься

как перед последним отъездом

а когда закрываешь глаза

ей кажется что это уже не ты

и стихи твои дурацкие

гипертонические стихи

панические атаки

и все стихи

и всё искусство вообще

и уехать из россии не можешь

и в израиле как призрак

но вот дышишь ещё зачем-то

и помнишь всё

и стыдно

стыдно

ты плакал так

когда тебе было четыре года

а потом никогда не плакал

и запрещают

работать ночью и курить

а днём тебе здесь быть некем

но ты всё равно ещё дышишь

***

уехавшие

оставшиеся

обмененные

а где я

почему меня

нигде нет

ты обменял себя на самого себя

***

пел полад бюльбюль оглы

голос этого солиста

лился звонко тонко чисто

обмочил он все углы

часть советского народа

наша дружная семья

мне всего четыре года

мама до небытия

***

ванька-встанька охлобыстин

боль похожая на срам

сам себе я ненавистен

с хрустом с горем пополам

по сухим огромным листьям

я хожу по мёртвым листьям

как по мёртвым языкам

тру костяшками глазницы

заклинаю позабудь

я усну и мне приснится

отчего мне не уснуть

***

устал

устал

от войны

от этих

разрушенных городов

от этих

оторванных голов

от этих

расстрелянных военнопленных

от этих

изнасилованных детей

устал

ну иди отдохни

конечно

тебе надо отдохнуть

и пока ты спишь

ещё одним городом

станет меньше

и пока ты спишь

мёртвым сном

главное знай

всё что ты сейчас делаешь

очень важно

очень важно

для будущего

которого

никогда не будет

очень важно

для прошлого

которого

никогда не было

***

когда в тебе я узнаю тебя

и снова агузарова звенит

в ушах

про маленькую смерть

и где-то там афганская война

и папа мне рассказывает снова

как он с сестрой и с мамой из одессы

в грузовике под бомбами уехал

и все пропали без вести

и все

кричат мне

ну когда ж ты пропадёшь

ну пропади ты пропадом

пожалуйста

***

нет больше ничего моего

кроме

непроизнесённых слов

***

приговорённый дышать между строк

я отмотаю потешный свой срок

жизнь до кости размотаю

встроюсь в усталую стаю

вещи забыли свои имена

родина тонет в уродстве

мачеха чушка родная война

песня о вечном сиротстве

как в невесомости будет висеть

тела разорванный свёрток

русский язык социальная сеть

где воскресают из мёртвых

***

пожалейте меня

пожалейте меня

френды

украинские друзья

под российскими бомбами

пожалейте меня

пожалейте меня

родственники и друзья заложников

приносящие фотографии

убитых и выживших

мёртвых и живых

ни живых ни мёртвых

пожалейте меня

релоканта

подайте на пропитание

помогите чем можете

лайками

репостами

донатами

Таня Скарынкина: НЕ РОДНЯ

In ДВОЕТОЧИЕ: 43 on 09.03.2025 at 01:01Я НЕ ХОЧУ ОБРАТНО В ЛЕС

Я не хочу

обратно в лес в брусничник

в можжевеловые лапы

а впрочем

история сама себя расскажет

как захочет

как начиналось всё

без мамы и без папы

в человеческих обличьях

их никогда и не было

всё они врут

а было всё совсем наоборот.

МАЛЕНЬКОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

Я попросила

молоко и кефир

продавщица молча сняла с полки

две бутылки водки

неужели мне бессознательно хотелось водки

и продавщица догадалась о хотении

но я не хотела почти совсем

мне нужны были только молоко и кефир

или меня в другую реальность перенесло

где водку называют кефиром и молоком

или это день сегодня такой

когда водку подают тем кто просит кефир и молоко

много разного в голове пронеслось

пока она снимала водку с полки

и отнесла на другую кассу

которая от полки с водкой подальше

а мне дала

именно то что я просила

пакет молока

и пакет кефира.

КРАСНЫЕ СТАКАНЧИКИ

Солнце августа слева

на какое-то время

отрываюсь от написанья стихов

и поворачиваю к нему лицо

позагорала немного

лицом из кухни

до чего же приятно

кузнечики лезут в самые уши

если закрыть глаза

лучи в самые веки пекут до красных

скорее даже

гранатовых кругов

я вижу вдруг под кругами

как на море

с белой полоской солёного прибоя

нам с Леной Варвинской сестрой покупают

стаканчики «Для холодных напитков»

тёмно-багряного цвета

как эти круги

внутри глаз

мы ссорились из-за них постоянно где чей

покуда не подписали стаканчики

точней нацарапал дядя Митя Варвинский

ножом перочинным инициалы Л. и Т.

у нас долго хранился стаканчик Т.

а у Лены Варвинской с цепкой хваткой

наверняка до сих пор он есть

стаканчик Л.

СБИТЫЙ ЁЖ

Я подняла ежа с проезжей части

где он недавно весело бежал

его насмерть ударило

но не раздавило

я взяла ежа за передние лапки

и унесла прочь с дороги

ёж потешно болтался на весу

что сжималось сердце

ёж был вполне себе цел

и даже казалось слегка дышал

его глазки блестели

под фонарём как живые

но ничего не видели

его блестящий нос

не различал запахи летние

а запахов порхало множество вокруг нас

где-то постригли траву

откуда-то тянулись вяленые флоксы

а ёжик болтался легко на весу

сбитый автомобилем неизвестным

и всё казалось

что пальцы мне ответно пожмут

его прохладные пальчики

не пожали

я положила ежа

в траву у дома

где жил когда-то фотограф

по прозвищу Хона

по фамилии Субоч

и быстро пошла

оттуда прочь

по улице Иванова.

НЕ ОТМЕЧАЮ

Мама умерла

накануне Рождества

с тех пор я католические праздники

не отмечаю

оплатку*

что купила по просьбе мамы в костёле

я так и не съела

в горло она такая низкокалорийная с виду не полезла

и яйца не крашу на Велька́ноц**

для мамы мне было важно

покрасить их луковой шелухой

а для себя не важно

для мамы было ценно

чтобы в это утро я зашла к ней со свянцонкой***

и сказала традиционное

«Хрыстус з мартвых встал»

а она бы ответила

с многолетней готовностью

«Правдзиво з мартвых по́встал»

и мы бы начали празднично завтракать

а так как в маминой комнате

мамы больше нет

то Исус из мёртвых встаёт

в каких-то других местах для других людей.

* пресная вафелька с Вифлеемской сценкой.

** Пасха по-польски.

*** освящённые в костёле яйцо с хлебом и солью.

ПОГРУЖЕНИЕ В ЗАБЫТОЕ ВОСПОМИНАНИЕ

Это кажется с любовью было связано

но особенно мне нечего рассказывать

почти ничего не помню

вроде как стоим по щиколотку в песке

по колено в дикой траве

по пояс в воде

со стороны себя всё хуже видим

по шею в малиннике

с головой в тумане.

ОПАСНАЯ ИСТОРИЯ

Каждый мимо кто идёт

все любые люди

целый мир в себе несёт

на дрожащем блюде

я бреду в толпе как все

с собственным подносом

он невидимый совсем

но он есть у меня свой

на нём студень самодельный

от малейшего движенья

подползающий тихонько

к невысокой кромке

и у всех вокруг меня

куда ни гляну я

та же простая

и опасная история.

НЕ РОДНЯ

Мои стихи мне не родня

не друзья не одноклассники

не соседи даже не земляки

прости господи

тем более

не ухажёры

и уж ежу ясно

не предметы страсти

не пассажиры сердца моего

не вагоновожатые

множественных

трамвайчиков души моей

мои стихи крошечки-хаврошечки

в одно ухо влезают

из другого вылезают

прихорашиваются

мои стихи

того-этого

пришли-ушли

привет-пока.

ОДНА УЧИТЕЛЬНИЦА

Давно не встречала одну школьную учительницу

одну из любимых самых остроумных учительниц

но и она туда же:

– Чем занимаешься?

– Как обычно стихи пишу.

Остроумная учительница смеётся от души:

– Это понятно. Работаешь-то кем?

– Я же стихи сочиняю. Никем.

Мне некогда совсем.

Смеётся учительница. Думает, что шучу я.

– Я серьёзно. Что ты серьёзно делаешь?

– Ем. Сплю. По земле ногами хожу, как заводная игрушка.

Учительница расхохоталась на всю катушку

на прощание дала свой номер

чтобы ещё посмеяться в другой какой-нибудь раз.

ВО ВСЕ ВРЕМЕНА

Для меня

очень важна

во все времена

чистая посуда

мытая голова

книга интересная

на прикроватном стулике

вот она может

быть грязна.

ХОЛМЫ

Как мы

взбегали на холмы

и вниз

бежали с них

и снова вверх

кто эти мы

не вспомнить

ни мне ни тебе

но ласковый ветер

забыть нельзя

и шелковистый мох

на холмах

какое сладкое воспоминанье

с привкусом горьковато-дымным

до того давнее что непонятно

откуда память раздобыла его.

ДВА ИДЕАЛА

Бабушка Мария и Будда Гаутама

два несокрушимых недостижимых идеала

разница у них лишь в том что я не знала

Будду а бабуля

мне жарила блины

из картофельной муки

ни к чему не принуждала

голос никогда не повышала

но и не нежничала

чай травяной заваривала

в литровой кружке

и когда я вставала

её уже не было

чай остывал

блины были сухие по краям

Ом мани падме хум!*.

*О жемчужина, сияющая в цветке лотоса! – буддийская мантра сострадания.

Нурит Зархи: А ТЫ?

In ДВОЕТОЧИЕ: 43 on 09.03.2025 at 00:57БУЛЬВАР ХеН*

В храмовых куполах бульвара будут виться утренние птицы.

Из кубков их гортаней каплют чужие жизни.

Воздушные корни сновидят землю,

нежно-румяный рассвет слетает с ночного сари.

Ворон кричит из спутанной шевелюры,

дыбится свет, убегая из плена ночи,

рыжее солнце зреет средь веток,

и блеснет невзначай капля Индии на лбу неба.

Молчи, ворон. Ты не носишь одежды пурпура и бузины,

И все же, без мужа, как те рыжие жёны,

взошла ли я на костёр или я свободна?

Я? Мне бы лучше отчаяться чаем.

*Бульвар ХеН – сокращенное название бульвара Хаима-Нахмана Бялика

АТЛАНТА

Допустим, я бы решила поселиться в этой гостинице.

Отражаться в пленных зеркалах, когда

в отталкивающем тишину пространстве солнце освещает

яблоки, похожие на восковые муляжи, полк чашек на параде.

Чеканными шагами – дверь за дверью –

по коридору сна других, тех, что за стенами.

Теперь кран или часы говорят на языке того,

от кого я предпочитаю укрыться в гостинице.

Зубная щётка и чайник прикидываются роднёй,

оставляют меня читать, пока не побелеют

окна за экраном, пока автомобили

не проснутся раньше чаек.

Ясно, что это я настаиваю на том,

чтобы забрать себя к себе домой,

там я и я усядемся на чемоданах

в татуировках всех обетов мира.

БЕСПОКОЙСТВО КРЫЛАТЫХ ТВАРЕЙ

Что-то падает во тьме,

может, яблоко, камень, глаз прозревает.

Это миг моего я, заслоняющий

со стороны за веками другую сторону.

Опыт не сможет описать её,

да и половина моих слов, никогда не бывавших там.

Мне нужны были бы иные краски,

дары не приглашённой Феи Воздуха, чтобы я сумела

перекрасить чёрных лебедей, оседлавших шторм.

Каждый день усиливает беспокойство крылатых тварей,

тяжело парящих и гомонящих за чужими полями.

Видит ли кто-нибудь сверху свидетельство их принадлежности?

СУД

Прикалываю ракушку вместо сердца,

отправляюсь на свидание с миром.

Я потребовала, чтобы суд решил,

кто утаил пропавшего.

Чёрные годы свидетельствовали против меня,

похоже, я повредила участок времени,

похоже, я его продырявила, я – осуждённый.

Облачили меня в белую шинель.

Вердикт: я должна вернуться внутрь,

умыть лицо в мотыльковой реке,

но я годами раскрывалась как спираль

под твоим сердцем.

Судьи и ангелы, и – wow!

только поглядите, как я опять стреляю

в пустое сердце мира,

в ничтожный плод познания.

ИСКУШЕНИЕ

Моя голова привязана собственными веревками к ночи,

будто камень, уставший от закона падения.

Брошенное птичье гнездо у меня на столе

вспыхивает в свете жёлтого карандаша,

выдаёт угасание голосов меж страниц.

Материк комнаты разрывается – остров подо мной

расстилается допотопной руиной –

своей важностью искушает меня

продолжать за столом работу воздуха

в то самое утро, когда я надеялась встретить этот день.

ЛЕВАНТ

Я пристрастилась к древним городам,

Узким переулкам, домам в золотых отголосках стен.

В небесном колоколе с запада на восток переворачиваются

птичьи полосы. Башня сбрасывает свою материальность.

В трещине между забвением и вечером –

сонные деревеньки в их рассыпающемся бытии.

Ты говоришь: город мёртвых –

девушки, женщины, мужчины.

Они присутствуют здесь не меньше, чем живые.

Если стану играть в Кассандру, окажусь права,

треснувшее окно на ветру.

Ради чего я всегда так опасалась

доедать чёрную похлебку до самого дна?

Кому какое дело, если я выберу

толстые романы, торты со сливками, деревенскую музыку.

ЗНАК

Погляди, старость отметила меня.

И как бы я ни старалась,

я шествую под её свадебным балдахином.

Этот знак, конечно же, напоминает тебе

известную звезду.

Никто не преследует меня,

кроме тех, кто думает, возможно, справедливо,

что мне было достаточно отмеряно.

Но живая нить взбирается вверх

по стволам деревьев, по тростинкам бамбука,

продолжает пульсировать во мне,

проходит под мостом прошлого и дальше,

через висячие сады и до пилорам

небоскрёбов. Эти никому не принадлежат,

хотя порой подталкивают меня стащить

пшеничное зёрнышко из общей кучи

или украдкой даже каплю детского пюре.

Эта жизнь, по ошибке носящая моё имя,

принадлежит лесам,

холмам, пустыне. И если

соберётся меня выполоть, — испугаюсь.

Не смогу защищаться

больше, чем уголёк на ветру.

Вот твоя работа:

эти принадлежат всем,

никому и тебе.

МОЖЕТ, СПАРТА

Как всегда, когда

не хочется откровенничать,

скажу вслух:

я родилась не в том городе.

Как мне удалось это скрыть?

В хоре я пела грубым голосом.

Красноармейские песни заглушали сердечный трепет,

разрисованные черепами флаги

я поднимала в руке и держала по ветру,

а ненавистные спортивные упражнения

выполняла только из страха.

Если кто-то меня подозревал,

спасала речь,

мои блестящие наряды

и то, как, сидя на скале,

я расчёсывала длинные пряди,

и в сердце своём

опасалась, пока не вступала в борьбу –

глухая ко всему, но не от храбрости, а от ужаса.

Никогда не носила

на груди орден,

боясь, что он соблазнит

других – а то и меня самоё –

разоблачить великую ложь.

Всегда повышала голос,

старательно произносила

лишь однозначное –

как делают молодые.

Так шла моя жизнь от страха к страху,

пока не настало сегодня.

Граждане, теперь, когда карты открыты,

я прошу прощения –

кажется, моя слабость

стала чумой для всех вас.

Я знаю: хуже, чем быть –

это не раскрыться.

Мне следовало знать. И, сказать по правде, я знала.

А вам следовало

сбросить меня со скалы ещё при рождении.

И пусть солнце стоит

на краю истории,

и язык давно осквернён,

я всё же прошу у вас,

товарищи по человеческому роду:

простите.

ЖЕНЩИНА С ПАЛОЧКОЙ

Кто эта женщина с палочкой?

Возможно, это я –

замахиваюсь на время, хочу побить его.

Дочери мне говорят:

это цветущий жезл,

вырезанный из несгибаемости деревьев.

Откуда им знать, что я –

птица в «не»,

и даже за четырьмя стенами

дождя не исцелилась.

Это свидетельство. Ошибка

природы, мешающая

мне взлететь.

КРОЛИЧЬЯ НОРА

Я живу в кроличьей норе монотонности,

в клетке поэзии, построенной из китовых рёбер.

Не говорите мне, что это ледокол

или воздушный шар над тёмными чащами.

Я подозреваю, что поэзия меня использует,

заталкивает в эту чёрную дыру,

проецирует кино мне на веки,

ведёт меня по генетическим пейзажам,

делая вид, будто это триллеры.

Как существо без глаз —

обычный крот проницательней, чем она —

роется в моей жажде невидимых городов,

Гимильони или Формонизии,

запасается загранпаспортами с истёкшим сроком

и подделывает мою подпись.

Никита Левитский: ПУТЕШЕСТВИЕ В ИЗРАИЛЬ

In ДВОЕТОЧИЕ: 43 on 09.03.2025 at 00:3918 января

Я в Стамбуле. Что за жизнь я живу? Построил один нелепый план и он разбился

нелепо об нелепость чужих систем: билет из Турции оказался попросту

несуществующим. И теперь я здесь, а продолжать путь пока нет ни денег, ни сил.

Стамбул удивительный город. Такого величественного поселения я не видел никогда.

Москва рядом с ним — форпост варваров, набитый чужим награбленным хламом.

Стамбул растёт из себя, питается морскими дорогами, кланяется только волнам.

По этому городу не станешь скучать, как по милому Еревану. В нём нет никакой

душевности. Но, на мой вкус, в нём есть нечто большее — дух. И хоть я всегда буду

скучать по Еревану, я хочу познать Стамбул. И я хочу его гулкий зов.

Перейти этот город от края до края невозможно. На это потребовались бы дни. Он — рынок размером с море. Ты можешь идти и идти несколько часов и так и не покинуть

район приправ и специй.

На вкус он как горький и тëмный мёд. Я живу в ночлежке для русских эмигрантов.

Нахожу дверь в свой подъезд по дырке от пули: за несколько дней до моего приезда в

нашем переулке была перестрелка, хотя, кажется никто не пострадал. По дороге я

встречаюсь глазами с бойцовыми петухами, и, проникнувшись уважением к

обречённым убить друг друга на человечью потеху зверям, уже даже подумываю

посетить петушачьи бои. Не ради веселья, конечно. Выразить почтение непреклонной

стихии, стравливающей народы и виды просто так, из стремления к смешению крови.

Космический инцестуальный эрос. Братский внутриутробный каннибализм.

Позавчера я впервые добрался пешком до моря. За день до этого меня остановила

паническая атака, мой страх высоты (к морю в моём районе ведет только пешеходный

мост с низкими поручнями), который разыгрывается, когда я с дикого похмелья или

очень устал. Мне казалось, что я совсем не устал, но когда я забрался на мост, он

заходил из стороны в сторону под моими ногами и мне пришлось вернуться.

Мои отклики на русскоязычные вакансии становятся безумнее с каждым разом, а мои

ботинки дырявее с каждым днём. Вчера я шатался по району баров, но не мог

приложить ума, как стать частью этой фиесты потребления, так что снова отправился к

морю, что выглядело к тому часу как две жирные несмешиваемые тьмы. И я стоял, пил

вино, смотрел вперёд, в эти тьмы, плакал, и повторял вслух: "я отличаю тьму от тьмы.

Я отличаю тьму от тьмы".

Потом встретил в толпе старого знакомого из Нижнего Новгорода, он поздоровался

как-то небрежно, путая моё имя, и пошёл дальше, а я чуть не расплакался снова от

обиды и одиночества. Но одиночество в Стамбуле — это нечто особенное и почти

необходимое.

Денег у меня почти нет, так что я пью не больше бутылки вина в день. Так я веду

календарь. Вот четыре пустых бутылки на окне. Вот я перелистываю страницу — теперь

их пять. Далекий друг говорит: надеюсь ты ведëшь свой календарь так от хорошей

жизни. "От оптимальной" — сказал бы Лейбниц. А Делëз сказал бы, что я веду свой

календарь от следующего дня. Но сам я Спинозианец и считаю, что действовать нужно

исходя только из чувства вечности.

Я сижу в темноте, за окном поёт азан. Я прихлебываю из тусклой зелёной бутылки и

чувствую вечность. Сладкую, ароматную вечность. Чёрную, как знание. Густую, как

любовь. В чёрном верху летят белые чайки. Внизу кошки жадно смотрят на бойцовых

петухов, обречённых, но держащих наготове свои шпоры.

3 февраля

— Сексуальная любовь — это последствие насилия, учиненного над нами в детстве,

— говорит Вова, — это все знают, у кого есть мозги хоть что-то знать! — Он

затягивается ещё раз из трубки, сымпровизированной из пластиковой бутылки, смятой,

словно пожеванной морем, белой изнутри, как рассветная волна, и протягивает мне,

но я отказываюсь жестом руки — до сих пор не могу унять кашель.

Курит он как ест: жадно насыщаясь перед долгой дорогой через пустыню. Я так не

привык, обычно я курю размеренно, растягивая грамм на целый день, с ним же мы

скурили грамм за пятнадцать минут. Но это позволило уйти довольно далеко от

обычных маршрутов дня.

Вова бывший мент, он работал в следственном комитете, и что он там делал остаётся

для меня чем-то загадочным, несмотря на его скупые рассказы, а точнее даже

благодаря им. Сбежав из России он хотел попасть в Мексику, но там его шесть часов

допрашивали, а затем сунули в клетку к татуированным от пяток до кончиков век

табачного цвета людям, от близости которых, наверное, и ему было не по себе,

несмотря на его необоримую агрессию. Через сутки его отправили обратно в Стамбул,

где снова сунули в клетку, правда покомфортнее, а наутро наказали покинуть Турцию в

течение тридцати дней, так что вот он, сидит передо мной спустя несколько месяцев и

глаза его краснеют и слипаются, как моллюски, выброшенные на берег волной

тетрагидроканнабинола.

Утром он повёл меня есть хумус в сирийской забегаловке и мне показалось, что он

ведёт меня на свидание. Знакомый путь оккупировал рынок, выросший здесь пару

часов назад, изменивший переулки до неузнаваемости, перекрыв белые и голубые

двери лепестками палаток, рябящими стенами ковров, фарфоровой плиткой женского

белья. Вова бросался из стороны в сторону и был растерян, я — в восторге!

Вова — расист, как и все менты, которых я встречал до этого, так что я не говорю ему,

как мне нравятся цыганские дети, которыми полон Стамбул, как маленькими

пепельными джиннами. Когда я встретил первого цыганского мальчика в Стамбуле я

так сперва и подумал, что встретил джинна — настолько он был непроглядно

маленьким, он сидел, прислонившись к стене, сложив ноги лягушонком, и

уменьшившись до таких размеров, что можно было бы наступить на него, полностью

накрыть ботинком, если бы он все еще состоял из обычной материи, а не из волос

морского ветра и света, из которых состоял улыбающийся сам себе мальчик.

Единственное, что состояло из материи — это пачка одноразовых салфеток, которую

он якобы собирался продать.

Но нет, ещё одного джинна я встретил в первый же день, когда ехал бесконечной

надземкой из одной части Стамбула в другую: лёгкая, как ничто, девочка, несшая на

себе выцветшее платье, как зрачки, хрустальное и глубокое голубое с рыжиной платье,

подошла ко мне и коснулась моего колена. У меня не было ни куруши, но я бы лучше

отдал ей жизнь. Конечно, она касалась каждого, кто встречался ей на пути. Каждому

она дарила свою любовь. Когда она выходила из вагона, она становилась невидима

для нас, проходимцев. Она была видима только для своих. Джинны живут в Аду, по

крайней мере мы, проходимцы, принимаем его за Ад.

Маленькие джинны кувыркаются на перилах электропоезда, бросают своё тело на пол,

истошно смеясь. Ничто не мешает им, ничто не заботит их. Никто не может им

помешать. Мне любопытно только: раз они могут так свободно управлять размером

своего тела, почему они никогда не становятся большими?

С Вовой мы совершили ошибку — сперва сытно поели хумус с фалафелем и

соленьями в прекрасной, словно разбитой в арабской пустыне харчевне, и только

после этого пошли курить марихуану. Конечно, надо было сделать наоборот, и когда

меня накрыло первой волной гипнотического опьянения, в тот момент, когда время

обычно становится объемным и неочевидным, я подумал, как жаль, что из этой точки

нельзя прогуляться в другую сторону временной тропы, которую мы избрали в этот

день, но не передал свою мысль Вове, решив, что он не поймет. Как всегда и бывает,

каннабис высветил границы — я воочию увидел ледяной пролив, словно среди ночи со

дна поднялись сияющие электричеством медузы, обнажив расколотость казавшегося

единым города белым электротелесным ножом. Довольно быстро я вышел из его

комнаты и в одиночестве мне стало так спокойно, словно я остался один на один со

своим временем. Мне хорошо с моим временем, оно полно джиннов и морских

призраков, утонченных эмбрионов, ползающих по побережью, винных пауков с

багровыми панцирями, сплетающих мои губы.

Я иду к ночному пляжу, как почти каждую ночь, и под моими ногами хрустят

брошенные белые ракушки, словно обрушившийся витраж, который жизнь собирала из

себя тысячу лет в глубине этого моря и который встал безлюдной ночью времени над

городом и беззвучно рухнул. Никто не заметил этой роскошной катастрофы кроме

меня. Вдалеке черный горизонт прорезают редкие молнии. Время от времени

бросается вниз дождь. Я понятия не имею куда мне идти теперь. И ни звука вокруг. Нет

грома.

28 марта

Вере Воиновой

Посты надо писать среди ночи, пока все спят, и никто не читает, кроме других

полуночников, объединённых орденом бессонницы — теневым венцом. И кофе пить

тоже — ночью. И бродить вдоль моря хорошо — ночью.

Я сидел у мраморного моря чёрного мрамора и у меня на коленях уснула беременная

белая кошка, я посмотрел на руку, которой гладил её — и не признал за свою. Может

от голода. Приступ кантианства. Кант удивлялся: я шевелю рукой при помощи одной

своей воли, а ведь это так же непостижимо, как силой мысли сдвинуть Луну с её

орбиты! Вот моя рука. Я двигаю ей. По жилам бежит кровь. Солнце высоко, в самом

зените, и я, Антоний Блок, играю в шахматы со смертью.

А я всё время хожу не туда! (Впрочем, какая разница куда ходить, когда на другой

стороне — смерть?) Надо ходить в центр, основы шахматной стратегии — занимай

центр, развивай фигуры. А я хочу искать тайны на периферии, алмазные лабиринты в

норах (иначе кто зажжёт фонарь над мышиной норой?), песню в немых языках. Но в

самых тёмных кварталах, на самых пустых парковках и побережьях всё что,

оказывается, можно найти — это себя, уснувшего и пьяного под дождём. Но может и

надо найти себя. И мокрое пятно мочи под собой. И принять это как какой-то вонючий

рассвет. И Верино стихотворение:

Ст.

Над Тихим океаном хочешь

лететь, на прозрачном узоре

ковра верного, лагерного

слёта, в медовой

медовой панораме облаков, в синей

синей панаме-невидимке

Над Тихим океаном хочешь

лететь

с цветистым волчком

с волшебным

волчком

во сне и на яру

где. среди пчёл

где. среди пчёл и ос

на ярмарке чудес

в чужой голове

где. битые мечты

пчёлы

в чужом рою,

одна прячет другую

… и Верино стихотворение как двести лир, одолженные мне святой Терезой, я верну

их в воскресенье, я обязательно верну их в воскресенье маленькой Терезе, если никто

не помешает мне, никто не отвлечет меня, никого мне не станет вдруг жалко, и никто не

пожалеет меня, о, я в неоплатном долгу (неоплатонизма)! Ибо как писала Галя: для

вас ли, деятели культуры, Арнаут Даниэль пчёл ебал?

Ночью привычки отваливаются сами, как ненужные цацки, и городом после трёх ночи

правят цыганские дети и звери. Я бреду между гаснущих баров Кадыкëя, пока туристы

и турецкие кокаинисты окончательно рассеиваются как туман, и на встречу мне

являются только смуглые дети, разгоряченные ночным бдением, и что-то щебечут мне

на чужом своём языке, я поднимаю попавшую под руки девчонку в воздух и гляжу в её

сияющее лицо, заливающееся краской: “ну здравствуй, принцесса ночи!” Я

разбрасываю им монетки и ворую для них котлетки у стоя спящих торговцев, и

протискиваюсь сквозь узкие улицы дальше, к дождю, к Босфору, где кошки и вороны и

прочие смышленые звери смотрят так покровительственно, что нет сомнений

догадываются, как неуютно нам в разгаданном мире. Но и ад животных — страшен. И

подкрадывается красивый, пожалевший меня рассвет, и смятое из кармана опять

стихотворение Веры, как сон про что-нибудь такое:

выходила на берег катюша

выходила песню заводила

про степного сизого орла

про

короткий завтрак кроткий

водопой, на заре

и их свидание, у мельницы.

как свидание умело сокрыто.

на заре, в чувстве заклания.

на завтрак, водопой

в слепящем мареве

летят журавли

ласточки, воробьи,

ветряные сороки-воровки.

при саморежущем свете

чёрно-белых коров скрывают пёстрые божьи коровки.

рыжих коров скрывают прозрачные оводы, водомерки, стрекозы, печные сверчки.

4 апреля

Из матраса, на котором я вынужден спать, можно выдавливать клопов, как гной из

прыща. Обычно я плачу пару раз в месяц, периодами — раз в неделю, бывает и так,

что за неделю несколько раз, но с начала рамадана я стал плакать каждый день и

подолгу. Я просыпаюсь и несколько часов лежу в кровати с открытыми глазами, а

затем мои уши наполняются водой. Я уже даже не всхлипываю, не издаю звуков, не

закрываю лицо руками, а просто слезы бегут сами по себе. Я пролил так много слёз на

этой койке, что у моих скорбных клопов должно быть развились болезни почек.

Стук, дверь со скрипом приоткрывается: сосед, Вова, бегло оглядев мой аскетично

извращенный быт, произносит: “эй, Ван Гог, пошли прогуляемся!”

Вова не гуляет далеко — уже с полгода он нелегал (я нелегал всего месяц), он

опасается полицейских. Ситуация его тяжела — его никуда не пускают, сделать визу

без ВНЖ он не может, а подать на гум. визу, как бывший мент, преследуемый

преданной им системой, он не видит оснований, или боится.

И сегодня всё совпало просто идеально: двое террористов прикончивших полторы

сотни людей несколько дней назад в подмосковном концерт-холле, как выяснилось

жили в паре домов от нас, так что улицы теперь наводнены турецкими копами (и

наверняка иностранными агентами тоже) в их роскошных униформах, похожих на

байкерские костюмы из старых игр для приставки, типа супер-соник. Вова хотел купить

травки; минуту он стоит растерянно у залитой солнцем веранды, где турки пьют чай в

пузатых стопках, а кошки лениво вылизывают свою шерсть у их ног и возле столиков,

на пластиковых стульях и кожаных мотоциклетных сидушках, щурясь на солнце.

После полудня встречаюсь с Жекой, трогательным евреем, привязавшимся ко мне ещё

в то время, когда я работал барменом в Москве; он в Стамбуле на пару дней, проездом

в Дубай, где работает штатным математиком. Когда-то он занимался наукой и работал

в Сколково, но теперь что-то считает для арабских капиталистов и ждёт, когда его

репатриируют в Израиль. Жека жалуется на депрессию, он начал принимать

антидепрессанты, чтобы справиться с тревогой. Собственно, он страдает тем же, чем и

я, чем и все: проблемой ненадежной аксиоматики: в чем бы ты ни нашел для себя

смысл, в самих его основаниях ты не обнаружишь ничего убедительного.

Я привёл его к морю, и мы сели на камни. Всё мелководье было оккупировано

медузами. Маленькие, большие, прозрачные, наверное, хрупкие, переливались в

янтарных лучах вечера. Я сказал Жеке, что он вот родился собой, а мог бы родиться

медузой, прожить всю жизнь и не заметить этого, не осознать ни на секунду ни себя

самого, ни жизнь. Но он родился собой и осознаёт это. Когда он понял мою мысль, его

лицо непроизвольно вспыхнуло радостью, а я нашёл в этом нечто обнадеживающее.

Когда мне в голову пришла эта мысль, много лет назад, мне было далеко не очевидно,

что быть собой мне больше хочется, чем медузой, что осознавать свою жизнь —это

благо. Я посмотрел на Жеку, он продолжал ещё улыбаться, щурясь от яркого Солнца, и

я почувствовал, как он сознаëт свою смерть.

Юнгер пишет: “люди встречались, словно на кораблях, обшивка которых лопнула”. Да,

если кто-то тонет, я больше не удивляюсь. Почти незаметна работа горя: она как шум

волн. Мы видели, как дельфин кувыркался недалеко от берега, чёрный, или казался

таким в контрсвете.

Вернулись стрижи и ещё какая-то незнакомая птица с длинным тонким хвостом.

Стамбул слишком изящен для меня. Турки красивые, сластолюбивые, опрятные. Ни

турки, ни турчанки не смотрят на меня — бледного бродягу — только цыгане смотрят.

После заката я возвращаюсь домой, ещё голодный, хотя ифтар уже прошёл, но я не

взял с собой денег. В темноте меня ошпаривает взгляд: молодая цыганка с огромными

глазами на худом лице, обернутая хиджабом, как луна ночью, сидит на асфальте и

роется в разорванном мусорном мешке. Я успеваю заметить ряд кукурузных огрызков

разложенных перед ней, как пасьянс — случайная встреча, казённый дом, нет — и

ухожу, смущённый.

У меня нет ни денег, ни еды для неё, но она заняла мою голову, выжила меня из неё.

Спустя квартал я останавливаюсь в нерешительности. Я думаю, как приглашу её

домой, так, чтобы она не испугалась, мы вместе устроим ифтар, поужинаем. Заметил

ли я тогда её ребенка или это было в другой раз? Соседи не будут против. Я не дам им

быть против. В конце концов это ночлежка, для чего они еще нужны! Пусть остаётся,

если захочет, буду кормить её, никуда не поеду. Её и ребёнка, если я тогда, конечно,

уже знал о нём. Обкрадёт? Ну и пусть.

Я вернулся назад, прошёл мимо толстой цыганки, почти старой, эта тоже хочет. Но я

вернулся назад. Её уже не было. И мешка не было.

(Потом, несколько дней спустя, снова встретил её: сидела с малышом на асфальте,

ковырялась в мешке, стряхивала грязь с корочки хлеба. Делала вид. Я присел на

скамейку, чтобы видеть её. Как ей давали деньги прохожие. Как послушно сидел

улыбчивый ребёнок.)

Когда я дошёл до дома, мне позвонила Ш., очень пьяная. “Я ведь полюбила тебя,

Левитский, а ты — форменный дебил”. “Да, я знаю”. Ш. лежала на качеле во дворе и

мы говорили о любви, о том, как и почему любят всю жизнь и всякое такое. В какой-то

момент прозвучала фраза: “ну, это ещё не любовь”. Тогда я спросил: “а что, если всё,

что взрослые называли любовью, пытаясь оградить нас от вспышек безумного чувства,

— это просто какая-то скучная хуйня?”

Я встретил рассвет с открытыми глазами сложив руки за головой и разговаривая с

довольно жирным клопом, присосавшимся к моей подмышке: “а тебе, мой

членистоногий друг, не кажется, что любовь лишает саму жизнь смысла? Даже когда от

неё ничего не осталось, а может особенно когда от неё ничего не осталось, ты тихо

кровоточишь в одиночестве, пока не останешься обескровленным, бледным и скучным

трупом. Тогда даже ты не найдешь во мне ничего интересного”. Однако, пока ещё клоп

находил меня интересным, слушал молча, не шевелясь. “Любовь как Солнце, — продолжал я, — не амбивалентна. Человек поднял голову к небу в поисках причины

засухи, убившей его урожай, и взмолился огненному шару. Бог есть любовь. Солнце

ещё щадит нас немного”. Солнце поднялось в узком просвете крыш Стамбула, а я

заснул. Скоро я полечу в Каир.

13 апреля

Что ж, я сижу у вод Акабы, пью вино Омар Хайям (из-за которого, — поэта, а не вина,

— по мнению отца я стал муслимом (и алкоголиком — добавляю я)) и читаю пророка

Исайю на вайбе Отвергнутого Израилем. Вчера меня обыскали, обнажили, помяли

металлоискателем мои яйца, выпытали в течение трёх часов всю мою родословную и

биографию, сфотографировали в разных позах, сняли отпечатки пальцев, и — послали

нахуй! Конечно, от них не укрылось то, что я бродяга — мои трусы были желтые,

потому что, как и все алкоголики, я ссусь в штаны, когда напьюсь, но в отличие от моих

истиных соплеменников я люблю белые одежды! Главными моими ошибками было

сказать, что я уехал от войны и не иметь при себе банковских карт. Впрочем, возможно,

что меня как всегда прогнали потому, что я экзистенциалист!

Конечно, слоган “free Palestine” объединяет слишком много мудаков по всему миру,

чтобы я под ним подписывался, несмотря на всë злопамятство моего чёрного гойского

сердца, но я его развил под себя: “free Palestine for bums!! (not for bombs)”.

За своё путешествие через Синай (в каком-то смысле это была богохульная пародия

на оригинал) я истратил все свои сбережения и предоставлен теперь только морским и

пустынным ветрам.

2 мая

Материк за мной тяжелеет, идёт, наливаясь кровью, я его чувствую, как чью-то тень на

затылке. Уже двое русских уклонистов, которых я знал в Стамбуле исчезли без следа.

Первым пропал сумасшедший Аркадий, чье имя в ночлежке стало нарицательным: он

жил в моей комнате и первую ночь я то и дело просыпался от того, что он хлюпает: я

решил, что он голоден с дороги: звуки были такие, будто он дует на горячий суп-крем:

толстая пленка супа вздымается потоком воздуха, как застывшая волна, а затем

падает: звук действительно похож на тот, что издают маленькие волны в заливах и

лагунах; но на следующий день он попросил еды, уверив нас, что не ел несколько

суток, а на наши вопросы, мол, чем же он тогда чавкал всю ночь, и весь день перед

этим, бродя по кругу в гостиной, он лишь пожимал плечами, а потом мы заметили, что

у него ни одного переднего зуба во рту — начисто — слюна скапливается и каждые

несколько секунд он пытается удержать ее, словно бешенный ветер мог бы удержать

воду в подорванной плотине. Я не мог заснуть рядом с ним, пришлось купить

наушники чтобы спать под сводящую с ума музыку, пока он не переехал в

освободившуюся комнату. Штаны Аркадий носил задом-наперед и без ремня, так что

они то и дело сваливались, обнажая ничем не прикрытый лобок, всё время мочился

мимо унитаза и оставлял всюду такую мерзкую грязь, омерзительную грязь, будто ловил

чертей на живца. И еще он постоянно терялся, пропадая где-то по несколько ночей,

только потому, что повернул не туда и не смог найти дорогу обратно. Иногда люди на

улице кормили его, иногда давали одежду. Аркадий вынашивал планы по бегству в

Бразилию и даже сумел купить билет в одну сторону, но, как мы и предсказывали, его

завернули при пересадке в Лондоне, так что несколько ночей спустя он сумел

добраться до ночлежки. Незадолго перед его окончательным исчезновением у него

страшно разболелись зубы: я зашел среди ночи в его комнату, стрельнуть денег на

вино, он как всегда сидел в полной темноте, но когда он обернулся, я заметил, как в

лучах впущенного мною через щелку дверного проёма света блестит пот, полностью

покрывший его лицо, и глаза, полные ужаса, боли, и будто он силился что-то понять и

не мог. Мы послали его в аптеку за обезболивающим, а на следующее утро

обнаружили в его комнате четыре пустых стандарта анальгетиков. В рецепте было

сказано: одну-две таблетки каждые двенадцать часов, он проглотил восемьдесят и

ушел. К вечеру у нас не осталось сомнений, что он мёртв, не живее медузы на камнях,

которых море как раз приносило тысячами в эти дни, с таким же как они белым лицом

и такими же как они прозрачными глазами, но на следующий день он явился как ни в

чем не бывало, с пакетом заплесневелого хлеба и окурком, прилипшим к щетине.

Затем, в один день он спросил нас, что если он купит билет до России на автобус

идущий через другую страну, и просто выйдет в этой стране и никогда не вернется в

автобус. Мы рассудили, что это может сработать, так что на следующий день он исчез

со всеми своими вещами и больше мы о нём ничего не слышали. Вова нашёл его

инстаграм: на фотографиях красивый юноша с крашенными в серебристо-белый

волосами, в объятиях другого, они улыбаются, их тонкие тела, завернутые в

полотенца, покрыты крупными каплями воды, а на их фоне бассейн и голубое яркое

небо, кадр, залитый солнцем, но в инстаграм он больше не заходил. Я смотрел на это

фото и не мог понять: почему этот трогательный юноша пошёл служить по контракту?

Когда началась война он сбежал из части. В какой момент он сошёл с ума я не знаю.

Затем исчез другой наш сосед — Саша. Вечером он ушел в гей-клуб, где обычно курил

метамфетамин и тратил треть своей зарплаты официанта в компании турецких и

африканских геев. Другие две трети он тратил на красивую одежду. Когда ночлежка

закрылась, а Саша так и не вернулся, мы с Вовой вынесли всю эту одежду на улицу и

сложили между помойкой и курятником. Вова улетел в Сербию в надежде перейти

границу с Хорватией, а я пошёл в бар.

Что за волшебство? Что за черная магия: люди, один за другим, исчезают у тебя на

глазах, а ты ничего не можешь поделать с этим. Словно преследуемые материком мы

перебрались на остров, а материк нагнал нас и проглотил остров, и стал больше на

один остров, больше на одного исчезнувшего, пропавшего без вести, и когда я пытаюсь

заснуть материк шепчет мне, беззубо хлюпая своими жвалами, перемалывающими

кости и хрящи и живую плоть до состояния ничто, полного отсутствия, меньше чем

отсутствия: “да уж, ты и впрямь не остров в океане!” Но я хочу быть островом, Господи,

пусть я лучше пойду на дно вместе со своей клоповой лежанкой, как пробитая лодка,

но не стану частью этого вонючего материка переработанной органики! Я покидаю

ночлежку и вглядываюсь в тёмный горизонт, с той стороны пролива я чувствую

тяжёлый свинцовый стон, он зовёт меня словно злоебучий Ктхулху, я купил на

последние шестьдесят лир банку креплёного пива, открыл её и застыл, как кролик,

заворожённый глазами змеи, когда из темноты ко мне на встречу всплыли две пьяные

турчанки: “эта куфия, что ты намотал на свою тупую башку, ты хоть знаешь, что она

обозначает?” “Да” — я ответил. И после молчания одна что-то прошептала другой

по-турецки и другая, смерив меня взглядом, сказала: “если хочешь, ты можешь пойти с

нами.”

17 мая

— Твоя фантазия прочно связана с честностью — говорит Зейнеп, и это смешит меня:

я не встречал ещё человека более лживого, чем я сам. Никогда прежде не говорил

всей правды, всегда манипулировал людьми ради пропитания или удовольствия, врал,

только чтобы врать, предавал, чтобы почувствовать что-то новое, впадал в

зависимость от измен, только иногда находил человека, у которого, чаще — которой, в

глазах мгновенно читал, что она меня ни за что и никогда не осудит, и рассказывал, и

доверял ей всë, ничего не утаивая, ничего не приукрашивая, и Зейнеп именно она.

Зейнеп аутистка, и кажется ей глубоко непонятен сам концепт лжи, хотя подчас,

глубокой ночью или уже глубоким утром, когда мы напиваемся так, что не можем

пошевелиться, и по опухшим лицам волнами бродят неясные намерения и интуиции, я

на секунду ловлю себя на мысли, что она вор и лжец, какого я в жизни не встречал,

настоящий Дьявол, утренняя звезда. Мы смешиваем кокаин с водкой в большом

стакане, на залитом зелёным светом балконе, и я, следя глазами за маленькими и

хрупкими, как ожившие чёрные листки, летучими мышами, вьющимися за окном на

расстоянии вытянутой руки, рассказываю ей о своей бабушке — Галине, которая

родилась без малого сто лет назад, в тридцать шестом, так что в сорок втором ей было

шесть и она жила в городе Канске, при какой-то там фабрике посреди Сибири,

окружённая чёрным, колючим, хуже колючей проволоки инея, тайгой и голодом войны,

пока отец был на фронте, и как она шла по голодной дороге, какие и сейчас

пронизывают Канск, не много изменившись (почти сто лет спустя я и сам брëл по ним,

однажды ночью, после двух бутылок водки сорвавшись из Красноярска я автостопом

пересёк зимний сорокаградусный лес, стосорокакилометровое море сорокаградусного

леса, слышал проснувшегося не в срок медведя, смотрел в глаза диким и пьяным

людям, с бутылкой и ножом между сидений, и, добравшись до Канска, всю ночь

бродил по голодным, неосвещëнным дорогам, в компании обезумевшей женщины, что

пыталась продать мне своё тело за пятьсот рублей, а на следующий вечер вернулся

домой, так же, автостопом, думая, что стал больше понимать о своей бабушке, но всё

же будто бы меньше) и на такой дороге она нашла кошелëк с деньгами и документами,

и по адресу в документах принесла его хозяйке, не взяв ничего себе. Хозяйка была так

ошарашена и не зная, как отблагодарить девчонку, мою бабушку, разрешила приходить

к ней хоть каждый день и читать любые книги из её библиотеки, а библиотека у неё

была внушительной, ну, по меркам Канска сорок второго года, и бабушка прочла в

конце концов все её книги, а некоторые выучила наизусть, и шестьдесят лет спустя

пересказала их мне, стоя под углом тридцать градусов над грядкой она пересказывала

мне “шагреневу кожу”, “графиню де Монсоро”, “проклятый корабль” (это о “летучем

голландце” и я просил пересказывать мне эту книгу по три раза на дню) и много других

книг про разнообразных графинь и госпож, не помня авторства и подменяя

французские имена русскими, но удивительно подробно, во всех деталях, бережно

соблюдая последовательность глав и изящно сохраняя психологизм и интригу. Когда

мне было пять, она так же наизусть прочла мне “Мцыри” на ночь вместо колыбельной,

а потом ещё тысячу раз, но я прекрасно помню самый первый, будто мне и сейчас не

больше шести: я чувствую её тёплое тело и запах справа от меня, а глаза мои словно

из-под воды уставились в потолок, по которому мерно плывут прямоугольники

автомобильного света, но всё моё существо, вся моя действительная жизнь — в

Грузии её голоса, в горных лесах, а я — то ли юноша, проворачивающий острый сук в

мягкой шерсти барса вглубь его тела, то ли призрак, следящий за его победой и

умиранием, между кронами и звёздами — старик, мне говорили много раз, что ты меня

от смерти спас. Зачем? — её голос сейчас как неостановимо ветвящийся корешок в

моей груди, и я чувствую, как сквозь тугой воздух в её рту скользят крохотные тела

летучих мышей.

Я встретил Зейнеп и её подругу, Бейтюль, в барном квартале Стамбула, в полном

отчаянии, без крова и денег, стоя как идиот с бутылкой крепленого пива уставившись в

блистательную и безразличную черноту города и кажется был готов обратиться

соляным столбом, когда услышал её голос. <...> Я пошёл за ними. Мне понравилась

Бейтюль — безумная, как бедуин, едва достигнув совершеннолетия, она вступила в

местное отделение Аль-Каиды и собиралась отправиться в Сирию на джихад, но

вышла замуж за богобоязненного, но не столь отчаянного мусульманина, и поехала за

ним вместо джихада в Европу, где тот планировал чему-то научиться, но учиться стала

она, сняла хиджаб и в конце концов бросила мужа, вернувшись в Турцию совершенно

чужой для своей семьи. Зейнеп немедленно почувствовала взаимное притяжение

между нами и пустила всю свою нелепую энергию в то, чтобы мы переспали. Когда

Бейтюль разделась и раздела меня, Зейнеп настроила приятный и странный

фиолетовый свет и включила камеру, но едва я вошёл в Бейтюль, я почувствовал, что

ни в её глазах, ни в отражении моих глаз, нет правды, и мой член упал. “Что ты

чувствуешь?” — спросила моя любовница. “Ужас”. Зейнеп выключила камеру. Бейтюль

собралась идти спать в другую комнату. “Почему?” — я спросил. “Потому что я шлюха,

и не сплю со своими партнёрами. И не целуюсь”. “Это ложь” — я ответил, — “спи со

мной”. И она спала.

Мы провели вместе ещё несколько дней, слившихся в одну ночь, беспробудно, не

трезвея. Мы всюду искали кокаин и одним утром пришли, не спав ещё, к какому-то

барыге с комплексом мачо или просто зудящим членом. Кокаина у него не оказалось,

мы раскурили огромный косяк, его комната была устлана бардовыми коврами, убрана

тяжёлыми гардинами, в углу — небольшая сцена и видео-аппаратура. Через полчаса у

него зазудел член и он уложил Бейтюль себе на колени. Я немедленно вышел и

Зейнеп бросилась за мной, но не поспевала: этажом ниже я выбил с ноги дверь,

ожидая, что утренний свет ослепит и освежит меня, но вместо этого, с кровати посреди

каморки, такой узкой, что я бы в ней и собаку не поселил, вскочил перепуганный

мужчина, что-то крикнул мне на турецком, и мне показалось он кричит: “это не я!”

“Простите” — смущенный, я прикрыл выбитую дверь и зашагал ниже, на улицу. “Но

ведь я ничего к ней не чувствую. Это одно моё эго” — сказал я себе вслух. На улице,

под моросящим дождëм, стоял красный пикап, я бросил себя в его кузов и

почувствовал, как на меня льётся теплая пена — Зейнеп поливала меня пивом. Рядом

с ней, хохоча, стояла Бейтюль — Зейнеп буквально вырвала её из рук барыги. Для

меня.

В доме Бейтюль мы стали укладываться спать — хозяйка с краю, Зейнеп посередине

— я, всё в том же ужасе, пытался уснуть в кресле, а затем порывался уйти прочь из

дома в новый проклятый день, но Зейнеп хватала меня за руку, умоляя лечь, а я

возвращался в кресло. На третьей моей попытке сбежать, меня схватила за руку

Бейтюль — и уложила с краю, рядом с собой. Зейнеп тут же вышла из комнаты.

Бейтюль крепко сжала мою ладонь, поцеловала в спину, и я уснул.

Наступал Первомай, и турецкая оппозиция обещала провести шествие в парке Таксим,

где шествия были запрещены десять лет назад Эрдоганом, и где на месте самого

массового столпотворения протестующих он, Эрдоган, возвёл гигантскую уродливую

мечеть, чтобы Аллах, должно быть, удержал его власть. Зейнеп отправилась туда, но

мост в Таксим был перекрыт сотнями полицейских. Зейнеп подходила к ним,

пошатываясь, с бутылкой виски в руке, предлагала полицейским выпить с ней, а когда

они раз за разом отказывались, улюлюкала, выкрикивала издевательские лозунги и

пела революционные песни. Однако никто её не задержал — “конечно! Ведь это моя

страна!” — потом поясняла она, а я завидовал. Она вернулась к дому Бейтюль после

одиннадцати утра и уснула на коврике перед её дверью.

С тех пор я стал жить в доме Зейнеп и она учит меня правде: иногда мне кажется

сквозь её глаза я вижу Бога, а иногда, что через них на меня гордо и вызывающе

глядит Дьявол. Сейчас ей пора уходить: она втягивает последнюю дорожку, целует мои

волосы, втягивает мой запах и оставляет меня одного. Через полчаса я получу от неё

сообщение:

“Кажется, все мои чувства выплеснулись наружу. Я не могу сидеть на месте. Может я

переборщила с кокаином сегодня. Я остановила такси, вышла посреди дороги и пошла

пешком. Купила ещё вина и выпила его. Я сижу на балконе своей матери и курю

сигарету. Прилетела голубка, свила гнездо и села рядом со мной. Она пытается в

одиночку высидеть яйцо. Я думаю о своих чувствах к тебе. Они каким-то образом

завладели мной. Я надеюсь, это пройдëт, как только пройдëт опьянение. Я знаю, что

ты равнодушен ко мне, но я не могу скрыть от тебя правду. Ты говоришь, я лгунья, но я

не помню, чтобы лгала тебе. Дьявол? Может быть. В чём вина Дьявола, если он так

сильно любит жизнь? Как может быть Дьяволом тот, кого заставляет кричать ветер или

летучая мышь? Может быть то чувство огня в твоём сердце именно такое. Я так

счастлива, что ты прикоснулся к моей жизни. Хотела бы я прикоснуться к твоей”

9 июня

Я всегда хотел быть беззаботным и покончить с собой так же беззаботно, как мотылёк

в середине лета, будто и нет ничего более естественного, чем разбить голову о

пылающее стекло или фатально поперхнуться амфетамином пошедшим не в то горло,

как случилось с моим старым корешем провалившейся красноярской юности, который,

кстати, откашлялся и преспокойно занялся бизнесом по разведению гигантских

IT-улиток, чьи перламутровые раковины заменяют глаза слепым змеям разэтичного

капитала, раздувающимся на пузырях российской диаспоры; он женился, переехал в

Белград? Португалию? Черногорию? где налоги “почеловечнее” и, когда я встретил его

в Стамбуле, т.е. в планетарной гостиной для семейных встреч богатых русских

эмигрантов, по старой памяти он купил для меня и моих подруг несколько грамм

кокаина (не самого чистого, скажем прямо), но сам воздержался — сердечник; о куда

провалилось твоё алмазно-зеленое сердце, Алёша, как червь точившее жизнь? — мне

скучно, он мне сказал на прощание.

Мне не скучно; почти две недели я безвылазно торчу дома у Зейнеп, хотя она и

смотрит на меня подчас с изумлением: “может ты хочешь сходить куда-нибудь?

посмотреть на море? встретиться с кем-то?” — нет, я не хочу никого видеть, твои

ненормальные друзья мне надоели, я не понимаю ваш язык, я и английский, на

котором мы с тобой говорим, не понимаю, я хочу сидеть на балконе, пока солнце печëт

моё бледное и мягкое, как греческий сыр, тело, читать свои русские книги, в смысле

конечно переведённые на русский американские, французские, немецкие,

латиноамериканские, латинские, греческие и польские книги, с людьми, с этими твоими

живыми турками и турчанками, курдами с Вана, пьющими нефтяные обмылки вместо

кофе и жаждущими выучить английский, будто это пятые врата суфизма, твои

турецкие пидовки с бритыми головами, пахнущими гелем, пихающие член мне в рот, как

только ты отходишь поссать, турчанки из религиозных семей, что выплеснули вместе

со страхом божьим любой интерес, кроме ебли, да и тот смочив уксусом феминистской

паранойи, короче, друзья твои мне не интересны, как и в целом большинство

представителей нашего порочного во всех отношениях вида, здесь, в Турции, меня

стали раздражать даже старые исламские поэты и утренние азаны, меня радует один

только Орхан Вели, которого ты иногда читаешь мне по памяти и безуспешно, но

чувственно пытаешься растолковать мне по-английски.

Тощие цвета человечьих страстей теряются на улицах города, который вылеплен

домом для них, но ночью на улице Омара Хайяма, когда мы пьём с полицейскими и

мимо проходит сирийский юноша с невидимым лицом и пистолетом в руке, никто не

обращает на него внимание, словно он тень насекомого с тяжёлыми надкрыльями, не

способная разбить стекло, а только глухо бьющаяся в невидимый потолок ревности.

Целый день Зейнеп работает за компом, а затем уходит на рабочую встречу, где,

однако ей без меня скучно или одиноко и, после заката, она зовёт меня выпить с её

коллегами. Хорошо, я соглашаюсь, но, разумеется, всё это довольно быстро взлетит

вверх тормашками и мучительно повиснет в воздухе, как ницшеанский канатоходец

зацепившийся яйцами: наша соседка, Фейза, положила глаз (она вообще любит

разбрасываться органами, а однажды разбудила меня в пять или шесть утра, умоляя,

чтобы я отхлестал её любовника членом по лицу, а когда я отказал (сам не знаю

почему) романтик устроил ей такую истерику, что ей пришлось его выдворять силой, а

он ещё несколько дней слал ей изощрëнные угрозы, кроме прочего обещая рассказать

её отцу, где она живёт, потому что её отец-то уж точно не поленится отрезать дочери

голову, без шуток) на парня, который положил глаз на Зейнеп, и который в свою

очередь Зейнеп понравился, но так как колени её были обращены ко мне, то Фейза,

чтица больше человеческих тел, не душ, взяла парня в оборот. Разговор разумеется

шёл на турецком и довольно скоро я взялся за любимое дело: портить людям вечер

надираясь за их счёт. Первым делом я проживал и проглотил свою недокуренную

сигарету: оказалось это совсем не больно, по крайней мере если ты уже пьян.

— Фейза вечно пытается трахнуть всех, кто нравится мне — заметила Зейнеп.

Все эти дни мы говорили с Зейнеп о радикальной правде в духе Канта, так что я

указал ей: то, что она закрывает на эту ситуацию глаза, тоже можно счесть ложью.

Начавшийся между нами спор был недолгим, но быстро достиг такого градуса, что

Зейнеп говорила всё тише, в конце концов перейдя на шёпот, а я напротив — всё

громче, пока Фейза не услышала о чём мы толкуем и немедленно вспыхнула: дальше

спор продолжался на турецком и охватил, как лесной пожар, всех присутствовавших,

но, как мне потом пересказали, тема его перескочила с личной жизни Фейзы на её же

отношение к мигрантам: девушка-коммунистка кричала ей: “я состою в

коммунистической партии, я знаю где ты живёшь, я убью тебя!” Моя задача была

выполнена, я отвернулся к стене и беззвучно заплакал.

Фейзу чуть не уволили из-за расистских инвектив в мой адрес, хотя я прекрасно знал,

что во всём этом виноват один я. Больше она не обмолвилась со мной ни словом и не

просила приготовить ей завтрак. В конце концов псевдо-расистские выходки чаще

позволял себе я: однажды в доме Бейтюль начертил на стене символ выглядевший как

свастика с пустым центром, пытаясь проиллюстрировать свой кислотный трип, а когда

меня спросили, зачем я начертил свастику, я только и сказал: “это не свастика”.

Так или иначе, всё это закончилось быстро и бесславно: в какой-то момент я перестал

спать с Зейнеп, потому что встретил русскую девушку, которой решил быть верен, не

смотря на то, что она живёт в России, у неё есть ребенок и муж. Спустя неделю агонии

Зейнеп нашла себе любовника, среди тех, кому она прежде отказывала, возможно

из-за меня отказывала, и мы пошли пить за его счёт. В четвёртом или пятом баре я, а

состояние моё было уже близко к блэкауту, в духе алко-апокалиптического экстаза

проповедовал о будущей Великой Войне чёрной и белой рас, где мы с Зейнеп будем

на стороне белой расы против него, её любовника, что было чистейшим бредом, так

как как минимум она была ничуть не белее его, а затем повернулся к нему, посмотрел

в его карие собачьи глаза и поведал, не меняя профетического тона, как бил его

любовницу членом по лицу. Он убежал, сдерживая слëзы, а Зейнеп сказала: “я не хочу

больше видеть тебя в своём доме”.

Я всегда хотел быть беззаботным и покончить с собой так же беззаботно. После

расставания с Зейнеп я вернулся в Ереван и сперва спал в разданском ущелье, а днём

подрабатывал в баре, пока моя одежда не стала вонять (всю свою старую одежду я

оставил в аэропорту Стамбула, потому что оказалось, что я могу отправить в багаж

только один из двух чемоданов, и я выбрал чемодан с книгами) и мне указали на это.

На шестой день я нашëл вписку, спал тринадцать часов к ряду и всю ночь меня мучил

тик в большом пальце правой руки, в котором я когда-то перерезал сухожилие и нерв,

раздавив бокал в руке. Тик беспокоит меня и сейчас, пока я пишу эти строки. Помню

как когда мне только сшили сухожилие и нерв, и я не чувствовал свой палец, я смотрел

на него с изумлением и мне казалось, что я вляпался пальцем в смерть и теперь он

торчит с другой стороны бытия: как любопытный ребёнок я просунул палец в слишком

узкую дырку и теперь не мог его вынуть, и это ощущение, я осознавал это, было лишь

предощущением того, что всё моё тело когда-то пролезет в эту дырку, всё оно

занемеет, покроется тёмным инеем, и я уже не выгляну из него. Я смотрю на свой

палец сейчас: он дёргается, как лапка мëртвого насекомого, непроизвольно, тикая, как

часы стучащие с той стороны, напоминая, напоминая: когда Христос спустился в Ад

забрать души, погружëнные в онемение, ни один человек не поверил ему или не узнал,

только животные пошли за ним, и среди животных: полчищ крыс, волков, ворон,

буйволиц, сороконожек, бабочек и тараканов, рыб и дельфинов, летучих мышей и

гадюк, павианов и лошадей, кошек всех мастей и размеров, попугаев всех цветов,

жуков и червей, мокриц, ежей, клопов, комаров, даже высохшие цветы потянулись за

ним, и среди них, вслед за этим странным парадом шёл Каин, который итак

давным-давно отвык от людской компании.

27 июня

Я вернулся в Ереван, но каждый день мне снится, что я где-то далеко: то я улетаю из

Стамбула и, перед тем как поехать в аэропорт, иду с Зейнеп по её родному Фатиху,

чтобы показать ей лучший фалафель в арабской закусочной, как обещал наяву, но так

и не показал, то путешествую по африканской пустыне в поисках загадочного

режиссёра Нуре Бильге, и даже участвую в скачках с двумя старыми и беспородными

лошадьми, привязанными к деревянной колеснице, которая разваливается в щепки на

повороте и щепки тонут в пыли и песке, и мои лошади побеждают и на один шаг я

становлюсь ближе к режиссёру-призраку, а этой ночью я покупал билеты куда-то

далеко через Турцию или Грецию или в Иорданию, и они стоили полмиллиона рублей

на сегодня и двадцать баксов на следующей неделе, но я отдал полмиллиона,

украденные мною у матери, только бы улететь немедленно, этой же ночью. Я

просыпаюсь в пять часов вечера, потому что работаю в ночь, и это “утро” мне не

нравится, я не хочу есть, не хочу напиваться, не хочу трахаться, я хочу далеко, далеко,

далеко, так что я курю, пью кофе, и зло смотрю в окно, ожидая, когда пора будет идти

на работу. Где мои милые иллюзии, которые притащили меня сюда? Зачем вы

оставили меня? Раздавлены как клопы. В своё оправдание: я никогда не давил клопов,

мне хватало уважения. Я окружен людьми, но чувствую одиночество. Я живу в уютной

комнате с добрым соседом, чью одежду я ношу, который приносит еду и ничего не

требует, кроме кварплаты, но мне хочется оказаться на дикой улице Омара Хайяма или

в переулке Каира. Зейнеп пишет мне: “что за сука назвала меня “бедной Зейнеп” у

тебя в комментариях?!” и вызывает у меня улыбку, но затем я устраиваю ей истерику,

потому что “мне больно, что ты оставила меня”. Зейнеп тебе не подруга, а любовница,

— пишет Анфиса, — “которая тебя вышвырнула, когда ты ляпнул что-то неугодное ей”.

О, так ты защищаешь меня? — Конечно, но тащить меня к своей любовнице было так

себе затеей. — Да, это была плохая идея. “Возможно нужно больше плохих идей,

чтобы писать больше хороших текстов и срывать ещё больше оваций и комплиментов

в фейсбуке” — пишет Анфиса. “Я боюсь того, что ты можешь со мной сделать” —

пишет Анфиса — “ты не хочешь жить в Ереване. Ты хочешь захватить меня”. “Я ни к

чему не готова, я выберу одиночество”. Я пишу Даше: “приезжай в Ереван и мы

снимем твой фильм”, но моё последнее предательство разорвало для неё любую

связь со мной, даже артистическую, которой мы так дорожили, и она не отвечает. Я

пишу Тамаре: “приезжай на выходные, выпьем”, она отвечает: “ты был бы колонистом,

ты был бы плантатором, то что ты не ешь животных — какая-то нелепая ирония”. На

улице удушающий ветер, воздух застрял в клубке мокрой пыли и его не вдохнуть:

собирается гроза, но она не разразится, она просто застынет, как соляной столп,

словно город обернулся на смерть города, застынет и гром, переваливающийся как

песок в отдалённой пустыне, как в зашитом мешке, застынут и матовые молнии, не

сверкая, и я в своих пляжных сланцах, и все смеются надо мной: “ты что, с моря?” и я

по привычке высматриваю его в пыльных просветах между домов, и всë напоминает

мне о невозможности вшитой в жажду.

Люди собираются в мумифицированном воздухе чтобы протестовать против сдачи

армянских сёл Азербайджану, “эх, что ж вы на людей так завязаны?” — пишет мне

Елена Косилова, чью книгу о бессилии я сейчас читаю. “Иногда как-то кажется, что

люди того и другого пола вас просто отымели” — неожиданно вставляет она. “На свете

нет ни покоя ни воли, зато много счастья” — я иронизирую. Она смеётся: “это вы точно

про себя сказали”.

Когда я одинок дни и ночи путаются у меня в голове и бывает я не могу уже сказать что

произошло до, что после, я переживаю одиночество очень тяжело. После полуночи

протестующие перекрывают улицу и разбивают палаточный городок напротив дома

правительства, но кроме запаха костров ничего в их лагере меня не радует сколько бы

я там не бродил между стеной уставших полицейских роняющих головы на щиты и

кучкующимися мужчинами и женщинами, смеющимися, громко говорящими,

танцующими иногда, ни один и ни одна: люди были некрасивыми и выглядели глупо.

Так что я пошел в любимый бар на Сарьяна, но он был закрыт: через окно я видел как

Юля закрывает его на ключ изнутри и уходит в темноту, спать, а я сел на поребрик

свернуть себе папиросу, когда увидел Лиану, невысокую худую женщину лет

семидесяти с крашенными в белый волосами: “вы не знаете, где здесь можно

покушать?” Я не знаю, я ответил, “мне одиноко”, сказала она.

Я повёл её в забегаловку, где обычно пожирал фалафель, когда уже не мог стоять на

ногах, и по дороге разглядывал её и задавал разные глупые вопросы, которые, как и

ответы, кажутся мне теперь чепухой: “что вы делаете здесь так поздно ночью?” “Я

должна была встретиться с друзьями на вернисаже. Но они не пришли”.

Мы заказали какой-то еды, официант, который обычно был со мной по-армянски

фамильярен (это дерьмо у них считается признаком уважения или принятия чаще

всего) смотрел на меня с едва скрываемым презрением. “Что ты думаешь, — сказал я

ему глазами, — я собираюсь трахнуть эту старуху? Если бы ей это было нужно, я

трахнул бы её если бы смог”. Сукин сын.

Пальцы у Лианы были перекручены, как местами вздувшиеся, а местами растекшиеся

потоки ржавчины, на всех пальцах были кольца, которые она уже никогда не снимет,

словно дерево она проросла через металлические горлышки, один палец — указательный на левой руке — рос вбок, каподастром пересекая все остальные — и,

хоть он и не выглядел раздувшимся, кольцо терялось в его глубоких морщинах и было

невидимо; средний на левой руке схваченный сразу двумя металлическими кольцами

— одно без камней, с резьбой, другое — ближе к руке — с двумя голубыми

стекляшками — покрылся капами, как старая липа; мизинец и безымянный тоже несли

по два кольца, причëм безымянный — серебряные, и мне почему-то казалось, что они

были первыми, которыми она украсила свои руки, десятилетия назад.

Сперва Лиана проглотила шаурму с курицей, но она была холодной, так что она взяла

себе ещё хачапури и съела его быстро, и смешно тянула сыр, отводя еду на вытянутой

руке, на груди, среди десятка странных или даже нелепых ожерелий и бус, терялось

здоровенное распятие с мой большой палец, а руки у меня большие, кожа у неё была

выдубленная, а глаза голубые. На Лиане смешная и стильная белая шляпа, как на

Снусмумрике, и у неё молодые плечи. Она говорит тихо и невнятно о том, что никто её

так и не полюбил, зачем-то картирует мне её родной Ереван: “ <...> консерватория, там

слишком много хороших людей, дальше неплохое кафе “поплавок”, нет, кафе — “сквознячок”, а “поплавок” выше, у меня были зубы — золотофарфор — их сломали”.

Спрашиваю, что она собирается делать ночью, но она не отвечает.

Кафе закрывается, и мы идём посидеть в парке у Оперы, она выуживает недопитый

айс-лате из мусорки и предлагает мне, “у нас так принято”, разумеется, “сынок, попей”,

я отказываюсь, а теперь жалею об этом, я несу её пакет с пластиком и всяким

мусором, что она поднимает по дороге, другой такой же пакет несёт она. Кошка,

которая живёт у меня дома подыхает от желания: целыми днями она орёт, когда я ем,

когда я читаю, когда я дрочу, когда я пытаюсь уснуть, она всё время орёт, выгибая

спину так, будто достаёт свой стон, свой вой, свой лай из кишок, из желудка, прямиком

из матки, она разбрасывает вещи, дерёт меня когтями, зарывает голову мне в ступни,