Поздним вечером, совершенно измученный бесконечно срывавшимися попытками «легко и удобно, в один момент» заплатить онлайн муниципальный налог, я повелел себе отрешиться от удручающей действительности и не смотреть новостные сайты. Жизнь не имеет права сводиться к текущим событиям.

– Похвальное решение, – поддержал меня Портрет. – Вместо всех этих глупостей, ты мог бы, пожалуй, уважить старого друга. Да… И чем забавляться словесным рондо, размял бы подагрические пальчики, взялся бы, наконец, за кисть и написал его портрет в какой-нибудь достойной манере.

Портрет портрета… Оригинальная идея, ничего не скажешь!

– Но, видишь ли, Моцарт, именно в форме словесного рондо, кружа по кабинету профессора Зингера, я его уже, в некоторой степени, и написал. Словами.

– Ты просто ленишься возиться с холстами и красками. Ну хорошо… Если про меня ты всё уже написал или, во всяком случае, пребываешь в этом заблуждении, то мог бы, смотрясь в зеркало или, напротив, закрыв глаза, попытаться набросать свой собственный портрет.

– Это еще зачем? В назидание потомкам?

– Или как предостережение…

– Ну, автопортретов я в своей жизни намалевал довольно много. Этот жанр завораживал меня с детства. Перелистывая иностранные альбомы по искусству, я всякий раз радовался, на ткнувшись на önarckép, autorittrato, Selbstbildnis, vlastní podobizna. В самих этих словах мне слышалось что-то невероятно притягательное. Ну а потом… Если помнишь, была у меня даже большая серия собственных физиономий, представленных в паре десятков самых разнообразных индивидуальных стилей, от Кривелли и Босха до Клее и Филонова. Видимо, сказалась детская любовь к переодеваниям.

А уж в зеркало-то смотреться… Нет, не сегодня, конечно, а тогда, в Новосибирске. Сегодня-то отнюдь не каждый день в зеркало заглянешь… Разве что изредка… Но не просто так, чтобы усы подровнять или проверить, какая дрянь в глаз попала, а чтобы рожу какую-нибудь состроить, чуть-чуть покривляться. Я тогда кривлялся отчаянно, бесшабашно, до самозабвения. То вертелся, то застывал надолго в невероятных позах. Со-зерцанием занимался. Бабушка меня называла «Мартышка и очки». Это было счастье. Счастье, Моцарт! Да что я тебе рассказываю, ты сам знаешь. Черномор, Миледи, Цыганский барон, Никулин-Вицин-Моргунов, Пиковая дама, Солоха, Пастушка гусей, Генерал Топтыгин, Крошка Мук, Китаёза, Святой Себастьян, Святой Антоний… Знаешь, и сам превращаешься вдруг во что-то невыносимое – от смешного до жуткого один скок – и еще из-за спины в зеркале выползает всё то, что только воображается, весь тот Хертогенбосх, тот Шварцвальд, который, до поры до времени скрывался, молчал, выдавая себя только намеками, затаившись под кроватью, на антресолях, сжавшись в сортире или плотно прилипнув к этой зеркальной двери шкафа с оборотной стороны. Виденье гробовое… Шкаф превращается в гроб. Никогда больше не отважусь залезть в него! Как я мог только что рыться в нем, подбирая «детали туалета» и не замечая фосфоресцирующих в темноте костей! Никогда, никогда больше! А назавтра – опять, как наркоман или картежник. И совершенно невозможно отделить себя самого от затягивающего отражения всего что снаружи и внутри…

Знаешь, я некоторое время носился с идеей, так и не реализованной, как бо́льшая часть идей. Она заключалась в том, чтобы разработать новый подход к классическому портретному жанру, обнажив, так сказать, прием. Попытаюсь объяснить тебе это наглядно. Вообрази, к примеру, что из знаменитого портрета супругов Арнольфини Ян Ван Эйк вынул сами фигуры счастливых супругов, а заодно и всё отражение в зеркале, где он, как считают, кроме супружеских тылов изобразил и самого себя, приписав «Johannes de Eyck fuit hic».* То ли выбелил, то ли зачернил в конце работы, то ли вообще не заполнял эти шаблоны никакими частностями. Перед нами, таким образом, двойной портрет, состоящий из восхитительно написанного интерьера с выдавленными, вырезанными, выставленными из него прочь персонажами. Не стал ли он в таком виде куда более совершенным портретом?

– Трудно сказать. Но это, признаюсь, занятно…

– Вот именно: занятно, в то время как практикуемый до сего дня портрет, всякий портрет с тщательно выписанными или обобщенными, или экспрессивно накрученными и смазанными чертами лица, давно исчерпал все возможности занять наше внимание тайнами того, что скрыто за так называемым внешним обликом. От этого внешнего облика могут сохраниться пара-тройка особенно характерных деталей абриса – какой-нибудь специфический чубчик, покатые плечи или оттопыренные уши. Но и это не обязательно, пожалуй, даже несколько ослабляет прием. Поэтому тут совершенно неуместны любые изображения объекта в профиль, которые возвратили бы нас к хорошо знакомому тебе жанру портретного силуэта, ничего общего не имеющего с тем, о чем мы говорим. Для нашего метода длина и форма носа, подбородка, очертания рта, высота и наклон лба не имеют ровным счетом никакого значения.

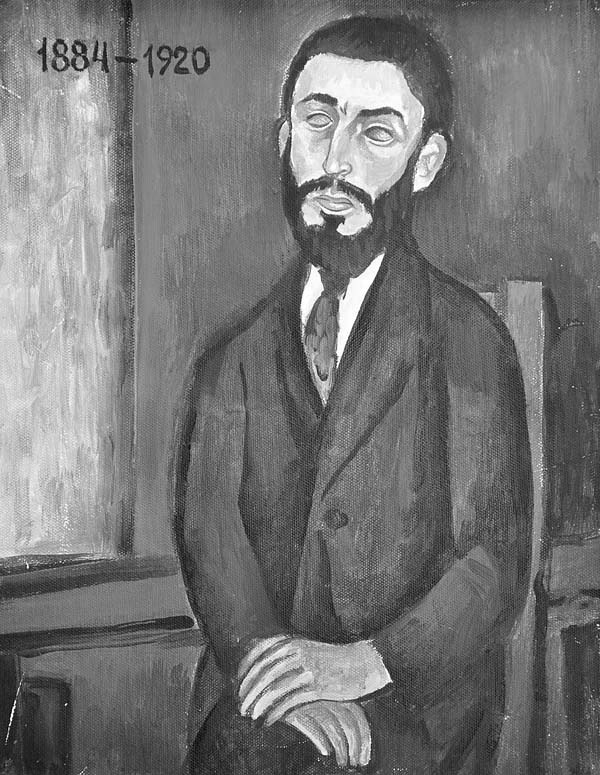

– Длина носа, Liebchen, чаще всего безбожно преувеличивается, а форма утрируется без зазрения совести, – ворчливо заметил Портрет. – И не спорь, пожалуйста! Любители гротеска за чужой счет называют это «выявлением характерных черт». Это не смешно, Schoßkind, это трагично. Да-да, нечего ухмыляться! Именно за отсутствие этих Charakteristische Merkmale, превращающих образ несчастного композитора в карикатуру, я особенно ценю свое изображение и за это благодарен скромному работяге Карлу Егеру.

– А я, признаться, люблю длинные носы, Моцарт. Ни себе никогда не скупился на нос, ни своим персонажам. Заказчики иллюстраций меня даже специально просили, так сказать, держать себя в руках, чтобы нас не обвинили в использовании антисемитских клише. Но мы уходим в сторону от темы обсуждения. Лучше вернемся к жанру портрета без внутренней внешности, скрытой внутри внешней внутренности, которая его очерчивает, окружает и формирует…

– По-моему, ты снова увлекся своими словесными коленцами.

– Нет-нет, я как раз стараюсь быть как можно ближе к картинке… Настолько, насколько это возможно, когда имеешь дело со словами. Но вот… Я хотел сказать, что мы это в значительной степени то, что нас окружает. Вернее, то, что мы выбираем из окружающего нас. И чем больше оттенков и деталей мы замечаем в нашем окружении, тем выразительнее наши скрытые от глаз физиономии…

– Я бы уточнил: чем разборчивее мы в выборе, тем своеобразнее наши черты…

– Ты, конечно, можешь сказать, что платье портретируемого – это тоже часть тщательного отобранного окружения, той самой рамки, из которой выступает или в которую проваливается тайна персоны.

– Могу сказать, но могу и промолчать, – в голосе Портрета послышалась обида. – Ты прекрасно знаешь, что меня принято упрекать в повышенном внимании к пряжкам на туфлях и при всяком удобном случае упоминать о том, что умиравший в нищете композитор имел в своем шкафу шесть кафтанов: белый, красный черный, бежевый, синий и шоколадный…

– Хорошо, пойдем тебе навстречу: оставим костюмы на месте и сотрем только участки живого тела – лица и руки. Давным-давно я скопировал портрет супруги Яна Ван Эйка, почтенной Маргариты, оставив вместо лица, рогатой прически и кистей рук чистый лист бумаги. Сейчас у меня его нет под рукой, но представь себе, что мы видим?

– Der Teufel!

– Вот именно. Зияние невыразимого лика, хоть и не лишенного легко узнаваемого контура, оставляет широкий простор для трактовок. Но всё же, одежда гораздо чаще представляет собой скорее игровую, чем сущностную составляющую личности. По крайней мере в детстве я готов был рядиться в какие угодно наряды – чем разнообразнее и невероятнее, тем лучше. Возвращаясь к тому, о чем мы вспоминали, это больше похоже на раму, отделяющую тебя от комнаты, создающей твой подлинный портрет. Она могла быть какой угодно…

– Она не могла быть какой угодно. Нет, она не могла быть какой угодно, не морочь мне голову! Но всё прочее, о чем ты говоришь, очень забавно, Schätzchen. Полная противоположность тому, что так занимало старика Дюрера, так любившего изображать себя в голом виде на чистом листе бумаги, без какого-либо вещественного окружения. Помнишь тот его автопортрет, нарисованный пером и кистью, где единственный внешний покров – это сеточка для волос на голове, видимо для того, чтобы кудри не отвлекали внимания от пронзительного пытливого взгляда художника нового типа, а заодно и от смело очерченного причинного места. И еще тот, который он отправил своему доктору, приписав сверху: ”Do der gelb Fleck ist und mit dem Finger drawff, do ist mir we”.** Помнишь? А ведь можно было по наивности подумать, что речь идет о Йезусе, указывающем на рану от копья. Ведь он изображал себя в этой роли еще по крайней мере дважды, причем один рисунок представляет Йезуса-мертвеца.

– Видимо, доктор не смог подобрать для него достаточно действующего обезболивающего. Кстати, Дюреру тогда было тридцать три. Но у того поколения вообще была странная тяга к кадавру Спасителя. Чего стоит хотя бы написанный примерно в те же годы мертвый Христос Хольбайна младшего, тот самый, что так заворожил Федора Михайловича Достоевского! Анна Григорьевна вспоминала, что болезного так тянуло рассмотреть этот полуразложившийся труп в мельчайших деталях, что он ради этого даже залез с ногами на стул. Ну, черт с ним! Мы ведь о Дюреровских автопортретах. Самый поздний, в виде Vir dolorum*** – на мой взгляд, самый слабый: физиономия брезгливая, скорее одутловатая, чем одухотворенная, торс в меру упитанного мужчины, плетка и связка розог в руках ощущения боли не вызывают… Ты знаешь, пожалуй, больше всего мне нравится его самый ранний автопортрет – нарисованный серебряным штифтом тринадцатилетний мальчик с пальчиком. А зачаровывает он меня тем, что самое главное в нем находится за пределами изображенного. На что, спрашивается, указывает пальчик? Может быть, у мальчишки болит не внутри, не снаружи, а где-то в одному ему видимой дали? Может быть, то, на что он указывает вовсе не так далеко, но просто неразличимо для постороннего взгляда из-за тяжелой завесы белого бумажного тумана?

– Ну, это ты уже не о Дюрере, а о себе. Великий мастер наводить туман и прятаться в чужих физиономиях…

– Наверное ты прав, Моцарт. Это идеальная среда моего Adoleszenz, идеальная сфера автопортрета художника в юности, рамка для Bewusstseinsstrom.**** Только моя белая мгла – отнюдь не муть Германии туманной и не дымка туманного Альбиона, хоть временами и имеет обыкновение прикидываться ими. На самом деле, это самая настоящая снежная пурга. Вокруг меня снежный пейзаж – белое безмолвие на всех направлениях, осыпающиеся кромки лыжни, бесцветное снежное небо, в лучшем случае, какие-то отдаленные белесые перелески. Сосны? Ели? Кедры? Нет, скорее пальмы, согнувшиеся под снегом. И всего-то три-четыре деревца, не больше. Но очень гордые, как положено детям пустыни. Эквивалент ближневосточного оазиса, привидевшегося в тяжелом послеполуденном сне хвойной рощице, в духе нашего доброго друга, любителя зимних сказок и прогулок по Гарцу. Такое вот Naïveté, Nativité,***** если угодно… Из тяжелого западносибирского плена бредут-грядут гренадеры.

– Ты уверен, что это снег, а не песок?

– Да в чем тут можно быть уверенным! Не удивлюсь, если окажется, что это манка небесная, наваленная Творцом без соблюдения меры. Вот еще одна деталь автопортрета художника в раннем детстве: манная каша после горячей ванны посреди белой западносибирской зимы. Манная каша, сваренная круто, и при том без комков. Поверх лилейной массы горячего, слегка крупитчатого снега – ложка «витамина» из черной смородины, словно сгусток темной крови мученика, пролитой за папу, за маму…

– Да брось, тебя-то уговаривать не приходилось!

– Ну да, всё как раз наоборот: обещаниями манной каши меня заманивали в ванну. О, манная каша – антитеза снежков, которыми там, на дворе, напитали, набили рот мой скверные Андрюшка с Тимошкой, ждавшие в засаде за бетонной будкой, где вход в бомбоубежище! Кокто с его «Кровью поэта», которую я впервые увидел четверть века спустя, был лишен этого сладкого утешения. А как давно я не брал в рот манной каши! И не имею ни малейшего желания – вот что удивительно. Но ведь и весь народ наш, чуть повзрослев за три тысячелетия, уже не просит манны с неба…

Знаешь, я в детстве был такой обжора, что дома меня прозвали «Перпетуум Жрабиле». Я сейчас подумал, что мог бы составить портрет того дитяти-чревоугодника из окружавшей его питательной среды. Можно было бы даже слепить и саму его персону из этой жратвы, на манер Арчимбольдо, но мы не стремимся к карикатуре и будем придерживаться выбранного принципа. Итак, что же меня формировало?

– Mozartkugeln?

– Ты же прекрасно знаешь, что ни о чем подобном я в те годы не имел ни малейшего представления. Постой-постой! Первое, что проступает перед моим мысленным взором сквозь белую пелену снежной пустыни – пирамиды картонных пакетов с млеком и кефиром. Помнишь, был, среди прочего, кефир «Таллинский», особенно жидкий. У нас его называли не иначе как «Сталинский». Следом…

А знаешь, не буду я писать свой портрет в этом ключе! Вовсе это на меня не похоже. К фламандцам я относился спокойно, но… Было несколько известных русских картин, которые я почему-то люто ненавидел: обе «Снеди московские» Машкова: «Хлебы» и «Мясо, дичь», «Портрет Алексея Николаевича Толстого в гостях у художника» Кончаловского, «Купчиха за чаем» Кустодиева, «Чай с калачами» Стожарова. Не удивительно ли это отвращение к изобилию у юного Гаргантюа? Видимо, желудок отдельно, а эстетика отдельно. Ведь я обожал тощую «Селедку» Петрова-Водкина. В ней жемчужное сияние оттенков идеальным образом гармонировало с лапидарной фамилией автора. Эта селедка всегда возникает передо мной, когда я оказываюсь вблизи свежей масляной краски. Запах скипидара идеально сочетается и с Петровым, и с Водкиным. Водка тогда была абстракцией, я ее и не нюхал, как и полагается детям до шестнадцати. Зато она резко ударяет в нос впоследствии, в те редкие минуты, когда мгла рассеивается и над белыми сугробами сияет солнце. Впрочем, я увлекся. Чей это портрет – мой или Кузьмы Сергеевича?

Словосочетание «Кузьма Сергеевич» вообще звучит недостоверно. Художник не должен быть Кузьмой. Козимо – еще куда ни шло. Сантехник Прохор – это в точку. Тяжелое харканье, кислый перегар «плодово-выгодного».

Нет, пожалуй, все-таки один автопортрет в обрамлении застольного натюрморта, вырисовывается вполне явственно: новогодний стол в Новосибирске тех еще лет. Он ломится от всего того, чего не было на нем в течение прошедшего года и конечно не будет в наступившем. Ломится настолько, что его понадобилось не только раздвинуть, но еще и приставить к нему дополнительный столик. Скатерть, конечно, бела, как снег, а винные пятна от «Узбекистона» не выведешь с нее никакой солью. Этот «Узбекистон», заранее купленный дядей Юрой в вагоне-ресторане поезда «Москва-Пекин» во время получасовой стоянки на первом пути Новосибирска Главного, перелит в белого фарфорового петуха с подтекающим разинутым клювом. Ну вот, хватит, наверное, одной этой детали. И, конечно, имена, имена… Прислушайся, Моцарт: я зажат в тесным кольце, справа и слева – Дядя Юра, Фанни Моисеевна и Слава, Регина, Хельга, Тоня и Тюня, моя невеста Валентина Васильевна, Верочка Николаевна и Михаил Станиславович, Лера, Жора, Стас, две Кларочки… А если выйти из-за новогоднего стола в так называемый «большой мир», сразу окажешься посреди снеговорота бесчисленных улиц и мелькающих в них лиц знакомых и незнакомых людей, их жестов, походок, ужимок, гримас…

– И всё это – ты, Schätzchen?

– Конечно, Моцарт! А как же иначе?

– Mania grandiosa, Der Größenwahn, на манер Луи Каторза, вот что это такое!

– Ничего подобного, Моцарт! Совсем напротив: я такой маленький, что почти и не заметен между багроволиким сапожником дядей Симой, лысым часовщиком Фиделем, Апостолом Павлом из венгерского альбома и депрессивным семейством вежливого милиционера Сакунова. Все они, если хочешь, – авторы Некода Зингера. А тот затесался между ними едва различимым просветом или черной дырой.

Но это только видимая среда, несравнимо менее разнообразная, чем сфера звуков. Голоса наполняют пространство, лепят и дробят его вокруг меня: скрип сапог на снегу, отрывочные фразы, чирканье спичек, болтовня. Может быть, твой гений и способен был бы на такой портрет художника в высоком стиле, но моих способностей хватает разве что на легкие наброски: Чаплыгинские фразы, фразы из консерваторского общежития, с Затулинки, бла-бла-бласфера средней школы номер 10…

– А как же любимые пластинки?

– Да-да, конечно! Потом, в твоем, лучшем, мире, наверное, не останется ничего кроме музыки и пронзительно звенящей тишины, смолкнет цоканье часов, заткнутся Игорь Кириллов и Нонна Бодрова… Но сейчас звуковой автопортрет по большей части состоит из того, что многие сочли бы просто шумами: голоса птиц в природе, радиоголоса, голос из-за стенки: Стерьва ты эдакая стерь-ва ты эээдакая-ааа – Ася мудрая женщина, она во всем этом прекрасно разберется – А мир побидт-побдит войну. Сопение в водопроводных трубах. Верочка Николаевна, не юродствуйте! Рюбиль пэдисят! Двэ рублиии! И вам скажу без лишних слов, что наилучший мой улов… Я хочу, чтобы у меня был свой угол! В моем доме четыре угла и все они твои. Санников без головой – Девки-бляди, я ваш дядя – Пшшшшшшшш (чайник выкипел на плиту) – Меняю Цюрупу на Блудного сына или Кающуюся Магдалину. Ты что, совсем оборзел, Лапшонок?! Сам ты цюрупа! – Цзинн-цзинн (Трамвай позванивает у поликлиники. По ком он позванивает? По тебе, дорогой, не задавай глупых вопросов) – Кхе-кхк-кхе! – Трррррр! Тррррр! Тррррр! (Звонок телефона в средней комнате. Тоже по тебе) – Алё! Алё? Это кто? Перезвоните, не слышно – Крри-кви! Куок-куок? (На Зубовском каждый шаг сопровождается то мажорным, то минорным скрипом половиц) – Дыг-дыг-дыгоэээ, дыг-дыгоэээ, дыг-дыг-дыгоэээ (Поезд товарняк в несколько десятков вагонов) …

Ну вот, прямо тут же, заслышав его громыхание, переключаемся со звуков на запахи. Товарняк под обрывом пахнет совсем иначе, чем «Сибиряк» на перроне Главного, когда портретируемый карабкается вверх по ступенькам. Вагон пахнет остывшей буржуйкой, тамбур – промерзшим угольным складом, из купе проводницы веет кожзаменителем и Красной Москвой, а наше купе встречает граждан пассажиров химической атакой средней силы, но на вторые сутки в нем воцаряется запах овощебазы. Бенгальский огонь пахнет преисподней. Зоопарк пахнет зоопарком, но малый зимний павильон – курятником. У нас на Коммунистической великая побелка: запах гашеной извести, малярских самокруток и пота. Маляры объясняют начинающему художнику: для того, чтобы побелка была белой, в нее надо добавлять синьку. Синька, похоже, не пахнет. Я три года подряд хожу плавать в бассейн «Динамо» и насквозь провонял отвратительной хлоркой. Два соседних подъезда на Чаплыгина пахнут по-разному. Каждый этаж в нашем подъезде пахнет иначе. На первом мочатся, на втором – распивают из горла и время от времени блюют, на третьем Киреевы покрасили дверь нитрокраской. Подвал пахнет кладбищем. Кладбище – поганками и горелой листвой. Стоп! Давай попробуем!

Итак, «Автопортрет юного художника на Заельцовском кладбище», начало 70-х годов 20-го века, смешанная техника…

– Nein, nein, nein! – резко прервал меня Портрет, – Мы это ужо прохаживали! „An der Casse sind Billets zu haben“.****** Ты, похоже, исписался, Schosskind, сам не помнишь своих сочинений, а нового ничего не придумал.

Я хотел было обидеться, но вовремя спохватился, поняв, что он, в общем-то, прав. Что же делать? Можно, конечно, посоветоваться с ИИшей. Нам ли не знать, что даже из самого тривиального китча иногда может вырасти нечто оригинальное.

Внук Людмирской Девственницы моментально явился по вызову и, не требуя регистрации и пароля, застрочил:

– Nekoda Singer (Некода Зингер, נקודא זינגר) emerges as a multifaceted figure in contemporary art and literature. Born in 1960 in Novosibirsk, Russia, and later settling in Jerusalem…

– Художественные и литературные изыскания Зингера отражают тонкое внимание к деталям и глубокое интеллектуальное любопытство, – невозмутимо продолжал ИИша. – Его работы, как визуальные, так и текстовые, передают сущность наблюдателя — летописца абсурдов, красоты и противоречий жизни. Его способность перемещаться между разными дисциплинами и языками делает его уникальной фигурой в мире современного искусства и литературы.

Вы хотели бы более сфокусированный портрет, возможно, с акцентом на конкретные темы его творчества или литературный стиль?

– Да, пожалуйста.

– Некод Зингер: Портрет художника и литератора.

Жизнь между мирами.

Некод Зингер — мультимедийный художник, не поддающийся однозначной классификации. Он существует на стыке культур, языков и художественных направлений. Его работы отражают интеллектуальное беспокойство, стремление исследовать пересечения искусства и языка, традиции и современности. Творчество Зингера питается фундаментальным любопытством к миру. Он — наблюдатель противоречий: юмора в трагедии, структуры в хаосе, диалога между прошлым и будущим.

Вы хотели бы выделить какие-то аспекты подробнее?

Я искоса взглянул на Портрет и, обнаружив в его подвижных чертах явные признаки растущего сарказма, быстро написал:

– Проанализируй его духовную связь с Вольфгангом Амадеем Моцартом.

– Духовная и художественная связь Некода Зингера с Моцартом

Моцартовская чувствительность в творчестве Зингера

Музыка Моцарта, часто воспринимаемая как естественная и лёгкая, скрывает за этой видимой простотой сложность, за игривостью — интеллектуальную строгость. В творчестве Зингера присутствует тот же парадокс. Его проза несёт в себе особое чувство юмора, напоминающее моцартовское: острое, но человечное, ироничное, но не циничное. Его стиль, как и музыкальный язык Моцарта, подчиняется строгой структуре, но кажется свободным, способным легко переходить от комической абсурдности к глубокой рефлексии.

Так же и живопись Зингера обладает музыкальностью — ритмикой форм и цветов, перекликающихся с динамической энергией моцартовского звучания. Его картины напоминают контрапункт, где визуальные элементы вступают в диалог, подобно голосам в опере или симфонии Моцарта.

Театральность и человечность

Подобно Моцарту, Зингер обладает сильным театральным инстинктом. Его картины часто напоминают сцены, разыгрывающиеся перед зрителем, подобно миру Волшебной флейты или Похищения из Сераля.

Дух свободы и игры – диалог сквозь время

Одна из главных черт Моцарта — его способность вплетать игру в ткань серьёзного искусства. У Зингера тоже присутствует этот элемент импровизации. Но эта свобода — не легкомыслие, а высшая форма дисциплины, доведённого до совершенства мастерства. И для Зингера, и для Моцарта искусство — не застывший монумент, а живое, дышащее явление, которое приглашает зрителя и слушателя не просто наблюдать, но участвовать в танце смыслов.

– Он закончил, наконец? – Поинтересовался Портрет. – Теперь, сделай одолжение, напиши ему от меня: «Совершеннейшая сладенькая благонамеренная чушь».

– Ты слишком многого от него требуешь, Моцарт. Он же искусственный! Зато держит в голове кучу всяких фактов и умеет их аранжировать. Но что уж тут поделать! Видимо, нам с тобой в веках не висеть почти что рядом… Сейчас попробуем немного подправить:

– Теперь, пожалуйста, назови вкратце несколько отрицательных черт творческой личности Зингера.

– Интеллектуальная острота Некода Зингера иногда проявляется в нетерпимости к поверхностности или недостатку точности в искусстве и литературе. Будучи перфекционистом, он предъявляет высокие требования как к себе, так и к другим, что порой создаёт напряжённость, а его ирония может восприниматься как чрезмерная критичность.

– Не понимаю, с чего он это взял, – изумился я. – Похоже, он слишком увлекся и просто перенес на меня то, что собирался сказать о тебе.

– Ха, ха, ха!

– Так или иначе, попытку привлечь милейшего ИИшу к решению нашей задачи приходится признать провалом.

– Вот именно! Искусство не может быть искусственным. Поверь мне – проверено многократно. Also, можешь отпустить этого Besserwisser на покой. Тебе придется решать все твои проблемы самостоятельно.

– Да, конечно…

Мы надолго замолчали.

– Но… вот еще одна попытка, – не вполне уверенно начал я, чувствуя, что это последний шанс осуществить в словах проект, не осуществленный до сих пор в визуальной форме. – «Автопортрет художника зрелых лет в Святой Земле», середина двадцатых…

Но тут же осекся. Кому, Господи прости, может быть интересен этот старый болтун! Он, в первую очередь, совершенно не любопытен мне самому. Если что-то в нем и заслуживает хоть какого-то внимания, то разве что чудом, вопреки жизненной логике, сохранившиеся черты забавного юнца, которого мы с тобой знавали в те далекие времена. Н-да… Не даром же я придумал эту игру в машинку времени, не даром вызвал из прошлого старую любимую литографию…

– Ты совсем неплохо сохранился, – совершенно неожиданно решил подбодрить меня Портрет. – Всё тот же Närrchen, кривляющийся перед зеркалом, нацепив бороду. Скачи, скачи! Чего бы тебе не скакать! Разве кто-то тебе мешает?

– Значит, не всё еще пропало, Моцарт?

– Значит, не всё-о-о, – пропел Портрет и зевнул, давая понять, что на сегодня разговор закончен.

* Ян Ван Эйк был здесь (Лат.)

** «Там, где жёлтое пятно и куда указывает мой палец, там у меня болит». (Нем.)

*** Муж скорбей (Лат.)

**** Отрочество… Поток сознания (Нем.)

***** Наивность, Рождество (Фр.)

****** Билеты можно приобрести в кассе (Нем.)